一条工務店でキッチンの間取りを決める際に、「細かいけど、こだわっておきたいポイント」を8つ紹介します。

こだわって良かったポイントが7つ、今からならこだわりたいポイント、いわゆる後悔ポイントが1つで、合計8つのこだわりを記事にまとめました。

- 石目調フローリングはシンク横まで施工

- 着圧式給気口は階段下に隠して設置した

- うす壁の奥行を延長して使い勝手を良くした

- 火災報知器を勝手口の上に設置して見えにくく

- キッチンボードを延長してお手入れをしやすく

- カップボードコンセントのカラーと設置場所

- キッチン通路幅は83センチとコンパクトに

- 照明のダクトレールで自由度を高く

ざっくり言うと、この記事を見ずに打ち合わせを終えても致命的な失敗にはなりませんが、こだわることで90点のキッチンを95点にできるといった内容です。

「一条工務店だからこそ、注意したいポイント」や「図面で見落としがちな細かい部分」も一緒に紹介しています。

この記事を見ておくと、「完成した我が家を見て後悔ポイントに気付いてしまった…」なんてことも、きっと減ることでしょう。

僕が家づくり中にやって良かったことは タウンライフ家づくり で間取りプランを取り寄せたこと。

その理由は、自分たちが建てたい家づくりの条件を入力するだけで、間取りをオーダー設計してもらえるサービスだからです。

ネットで検索して出てきた間取りを何となく見ているだけでは、ほとんど意味がありません。それは自分たちに向けて作られた間取りじゃないからです。

これは家づくり中の過去の自分にも強く言いたいこと。

やっぱり、自分たちの生活スタイルを元に作られた間取りプランじゃないと大して参考になりません。

間取りを貰うために住宅展示場やモデルハウスを回ってもいいですし、ココナラなどの有料サービスを使うのもありだと思います。

これらのなかから僕は タウンライフ家づくり を選びました。それは全てのサービスが無料で使えるにも関わらず、住宅メーカーに所属するプロの設計士に間取り設計をお願いできるからです。

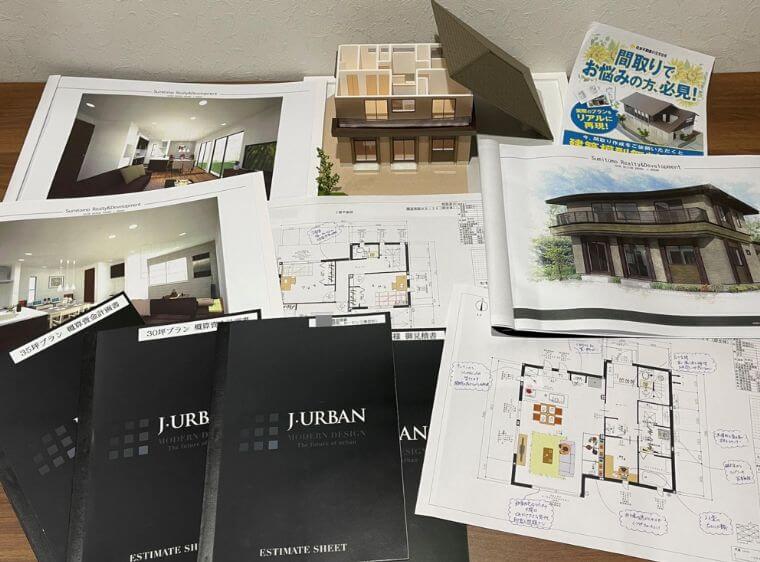

タウンライフ家づくりで届いた「間取り・見積書・建築模型」

間取り図面や見積書はもちろん、他にもパース画像や建築模型など、家づくりで必要な情報を盛りだくさん貰えました。

手続きにかかる時間は、わずか3分。具体的には、簡単なアンケートに答えて、間取りの希望を入力するだけ。

住宅展示場に行くのはまだ我慢できても、間取りの希望や土地の説明、デザインのイメージなどを営業マンに毎回説明するのが僕は超ストレスでしたね…。なかでも毎回書かされる膨大なアンケートが嫌すぎました。

家づくりの情報収集を効率的に進めたい方は、下記の2ステップがおすすめです。

- タウンライフ家づくりを使って、情報収集を広く浅く済ませる

- 「もっと詳しく知りたい!」と思った住宅メーカーにだけ足を運ぶ

この2ステップで進めると、家づくりの情報収集を超効率的かつノーストレスで進められると思います。

タウンライフ家づくりは全てのサービスが完全無料で使えるので、気になる方はお試しください。

>>> 住宅メーカーから専用プランを取り寄せ【無料です】当ブログの管理人

【知れば後悔が減る】一条工務店のグレイスキッチン「細かいこだわり8選」

我が家は一条工務店で注文住宅を建てました。

キッチンにはグレイスキッチンを採用し、間取りには下記の8つのこだわりを詰め込みました。

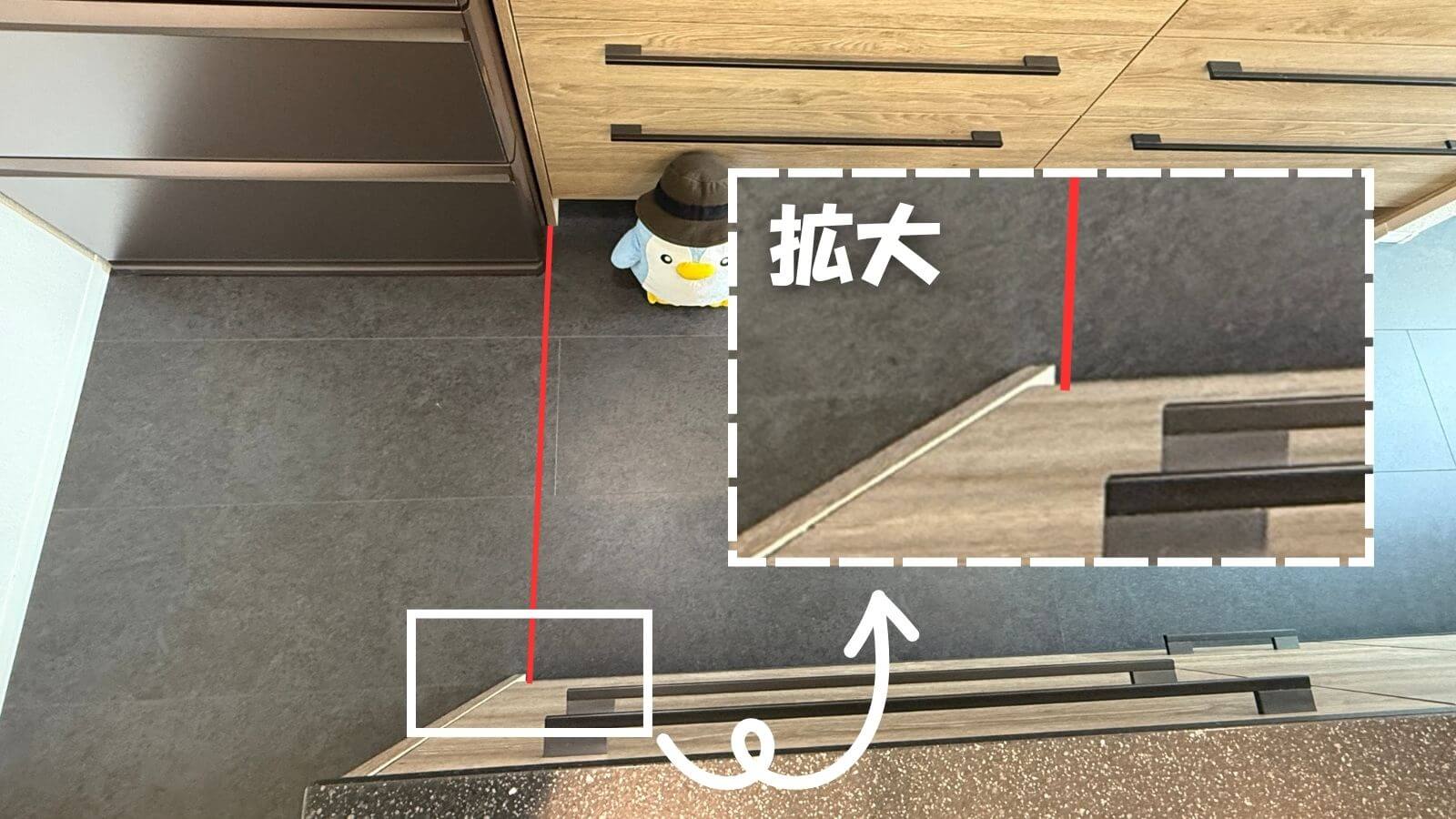

その1:石目調フローリングはシンク横まで施工

グレイスキッチンの間取りのこだわり1つ目は、石目調フローリングはシンク横まで施工したことです。

グランスマートやグランセゾンで建てる人は、水回りの床に石目調フローリングを採用する人が多いですよね。

我が家もキッチンの床材には石目調フローリングを採用しました。

ですが、どこまでを石目調フローリングにして、どこからをモクリアフローリングにするかは悩むところ。

具体的な選択肢は下記の2つです。

- 石目調フローリングをシンク横の中央まで施工する

- 石目調フローリングをカップボード前まで施工する

我が家は「①シンク横の中央まで」を選びました。その理由は3つです。

1つ目の理由は、キッチンとダイニングは部屋の用途が違うので、床材もそれに合わせて変更したかったからです。

キッチン前の収納棚はダイニング側の設備というイメージなので、床材もシンク中央で切り替えています。

2つ目の理由は、キッチンのワークトップやキッチンボード、床材を「黒色」で統一したかったからです。

使われている色が多くなるほど、部屋の統一感が無くなります。

一般的にメインカラーを3つに抑えると統一感が出て良い感じになると聞くので、我が家は黒とグレージュ、白(壁紙や建具)の3色にまとめました。

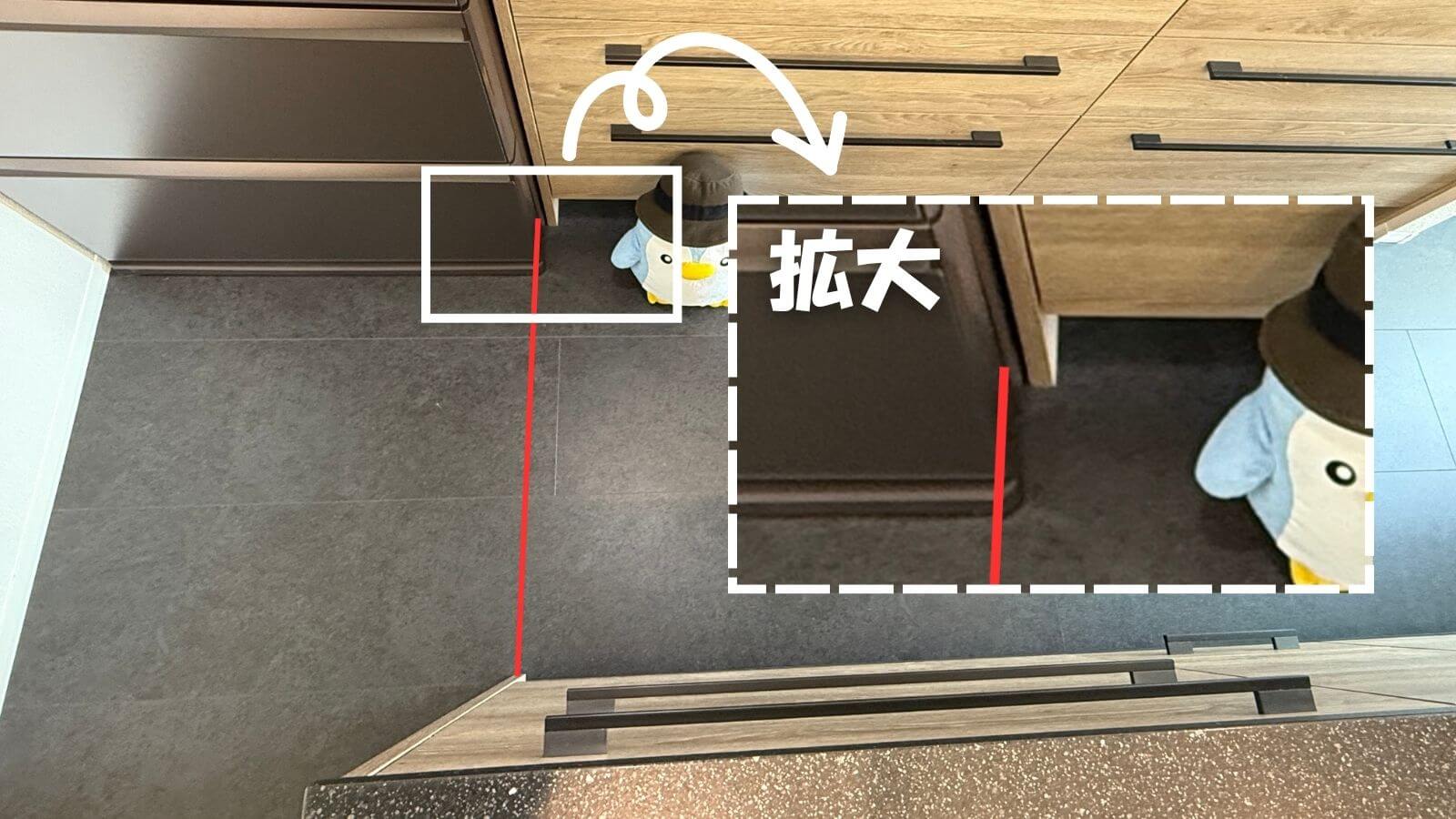

3つ目の理由は、キッチン側とカップボード側って横幅が微妙に違うため、床材の変わり目が上手く合わないからです。

まず、我が家のキッチンはというとグレイスキッチンは横幅275センチ、背面には右から自在棚「AS1530」、うす壁、幅180センチのグレイスカップボードという組み合わせです。

この組み合わせを採用すると、グレイスキッチンのほうが横幅が2〜3センチほど長くなります。

そのため床材をカップボードの前で変更すると、キッチンとカップボードで横幅が違うことが強調されてしまうんですよね。

例えば、カップボード前まで石目調フローリングにすると、キッチンがズレて見えます。

次に、キッチン前まで石目調フローリングにすると、逆にカップボードがズレて見えます。

結局のところ、横幅が違うという事実は変わりませんが、カップボードの前で床材を切り替えるとさらに強調されてしまいます。

気にならないと言えば気にならないけど、気になると言えば気になる内容ですよね。

以上の理由から、床材はシンク横の真ん中あたりで切り替えたほうが見た目が綺麗になると考え、我が家はこの仕上がりになりました。

その2:着圧式給気口は階段下に隠して設置した

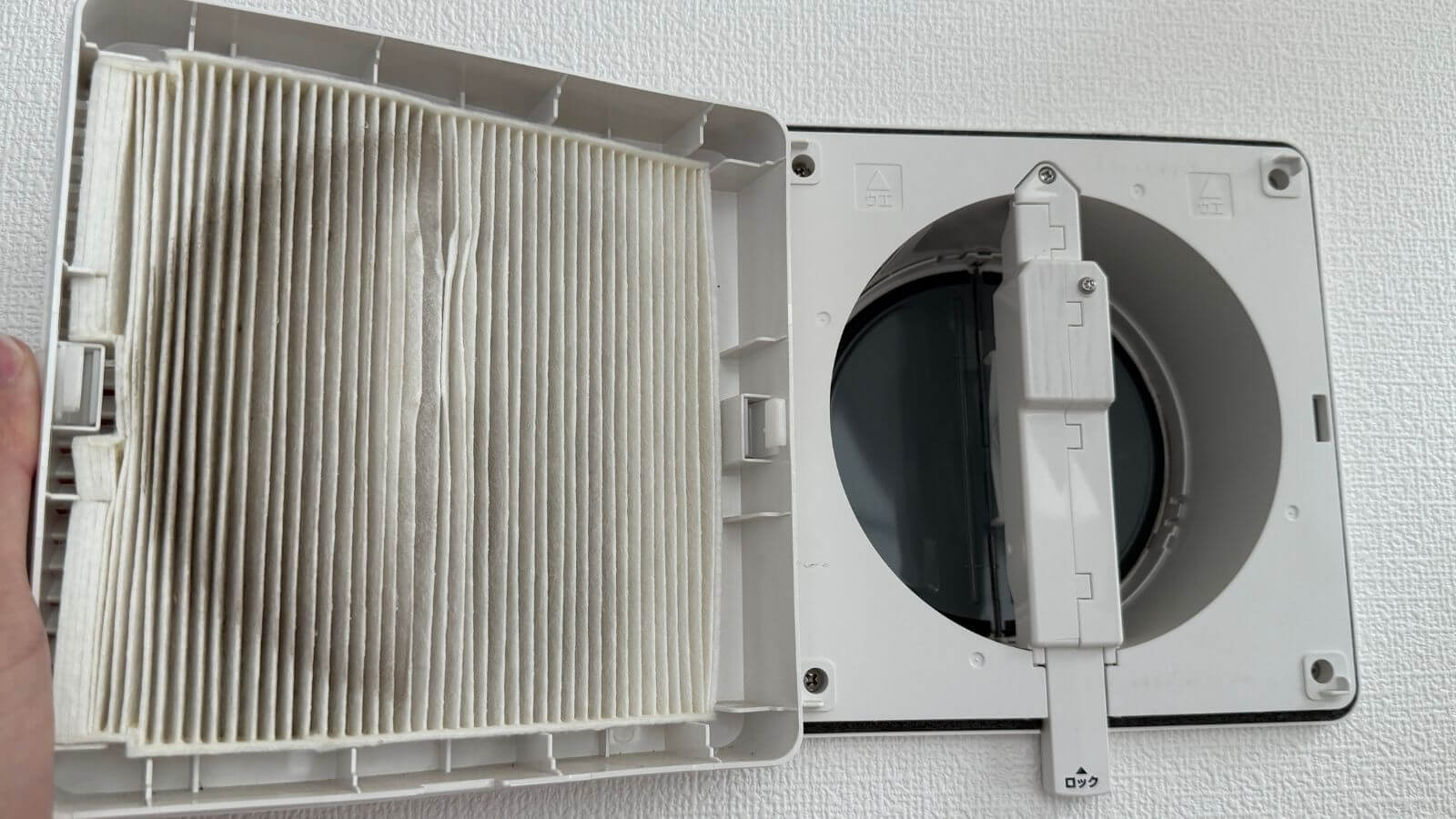

グレイスキッチンの間取りのこだわり2つ目は、着圧式給気口は階段下に隠して設置したことです。

着圧式給気口は階段下に設置。

皆さんは着圧式給気口の場所、ちゃんと指定しましたか。

「この着圧式給気口の場所を指定しなかったせいで、冷蔵庫の真上に付いてしまった…」というご自宅をネットでたまに見かけます。

これ、住んでからかなり困るので注意してください。

なぜなら、着圧式給気口の中にはフィルターが入っていて、毎月お手入れが必要だからです。

冷蔵庫の上のように高い位置に取り付けられると、掃除のたびに脚立が必要で、めちゃくちゃ面倒なんですよね。

そもそも「着圧式給気口ってなに」という方も多いと思うので、簡単に説明します。

これは室内の気圧が外より低くなった時、自動で外の空気を取り込んで気圧を調整する装置です。

例えば、キッチンでレンジフードを使うと空気が外に出るため、室内の気圧が下がりますよね。その時に着圧式給気口が開いて空気を室内に取り入れる仕組みなんです。

そのため設置場所を決める時は、着圧式給気口からは屋外の冷たい空気がそのまま室内に入っても大丈夫な場所を選ばなければなりません。

もしリビングのソファの真上にでも付けてしまえば、冬は料理をするたびに真上から冷気が落ちてくるのでかなり不快です。

着圧式給気口の場所は「①お手入れがしやすい、②冷気が入ってきても大丈夫」、この2つに注意して決めましょう。

我が家は階段の下に設置して正解でしたね。

ここなら脚立なしで手が届くので掃除が超ラクですし、冷たい空気が入ってきても気になりません。

リビングからは見えますが、それほど目立つ場所ではないので見た目も気になりません。

その3:うす壁の奥行を延長して使い勝手を良くした

グレイスキッチンの間取りのこだわり3つ目は、うす壁の奥行を延長して使い勝手を良くしたことです。

カップボードの横に自在棚をつけると、その間に「うす壁」という薄い壁が設置されます。

実はこのうす壁、奥行を少し延長しておくと、めちゃくちゃ便利になるんですよね。

例えば、自在棚にロールスクリーンを取り付ける場合。

うす壁を延長しておけば、突っ張り式のロールスクリーンを固定するスペースをしっかりと確保できます。

うす壁を延長しないと「うす壁の奥行=棚板の奥行」になるので、突っ張り式ロールスクリーンの取り付けが難しくなります。

僕たちはロールスクリーンをビスで固定するのが嫌だったので、うす壁を延長して対応しました。

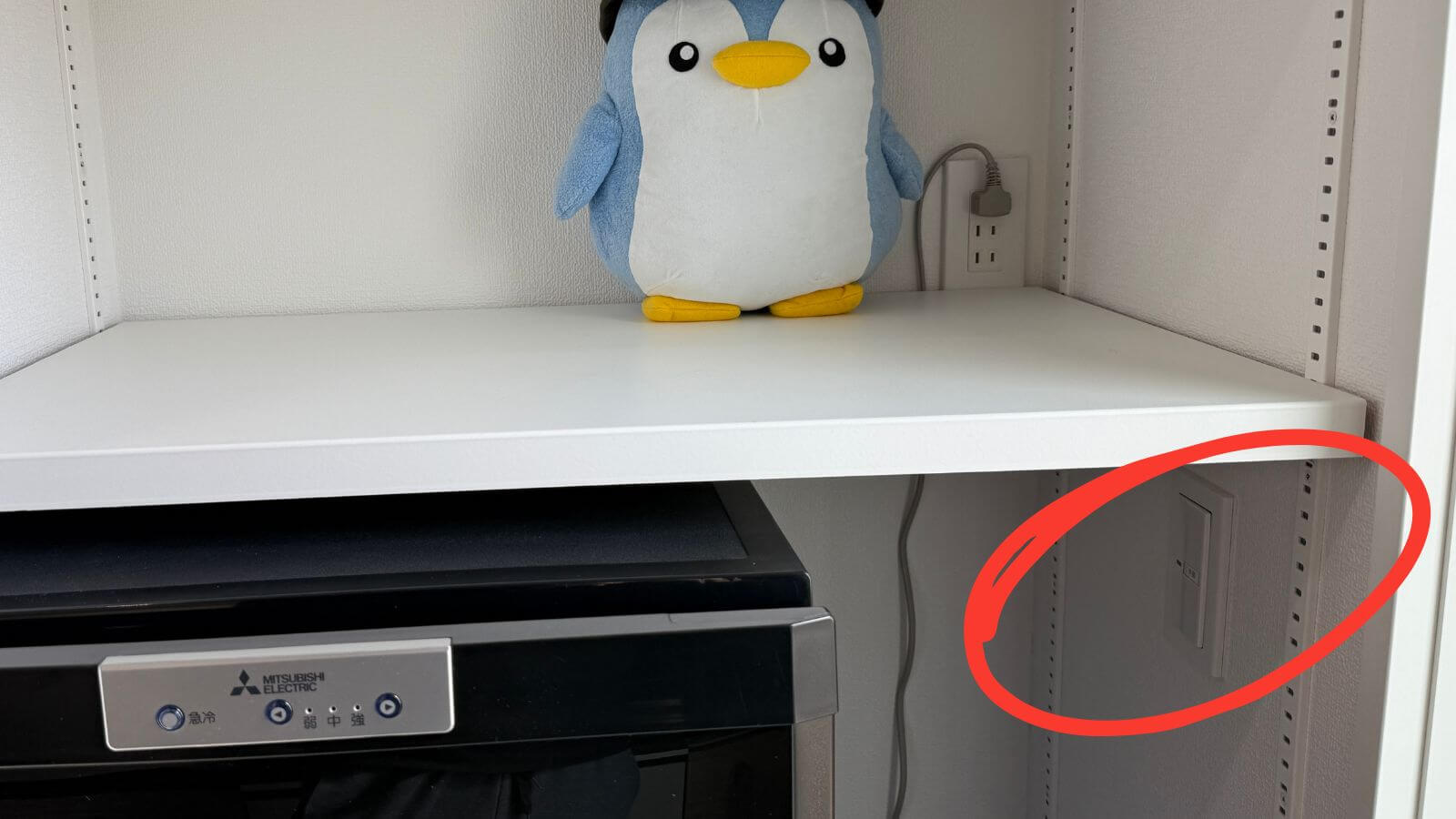

補足として、これは我が家の後悔ポイントなんですが、勝手口の照明スイッチをうす壁に付ければよかったなぁと思っています。

我が家は、自在棚の側面にスイッチを付けましたが、これが失敗。

失敗と感じる理由は、スイッチを自在棚のなかに設置したことで、この高さに棚板を設置できないからです。

棚板の高さが制限されると、自在棚に設置できる冷凍庫の選択肢が減ります。結果、当初の予定よりも1サイズ大きな冷凍庫を購入することになりました。

当たり前ですが、冷凍庫のサイズが大きくなるということは棚板も全体的に高く設置されます。

身長156センチの妻としては、高さ129センチの冷凍庫の上に設置された棚板はやはり高くて使いにくいみたいですね。

スイッチの位置を今から変更できるなら、うす壁のこのあたりに設置すると思います。

話をまとめると、うす壁は延長しておくとかなり便利です。

我が家はロールスクリーンを固定するスペースを確保するために延長しましたが、延長して大正解でした。

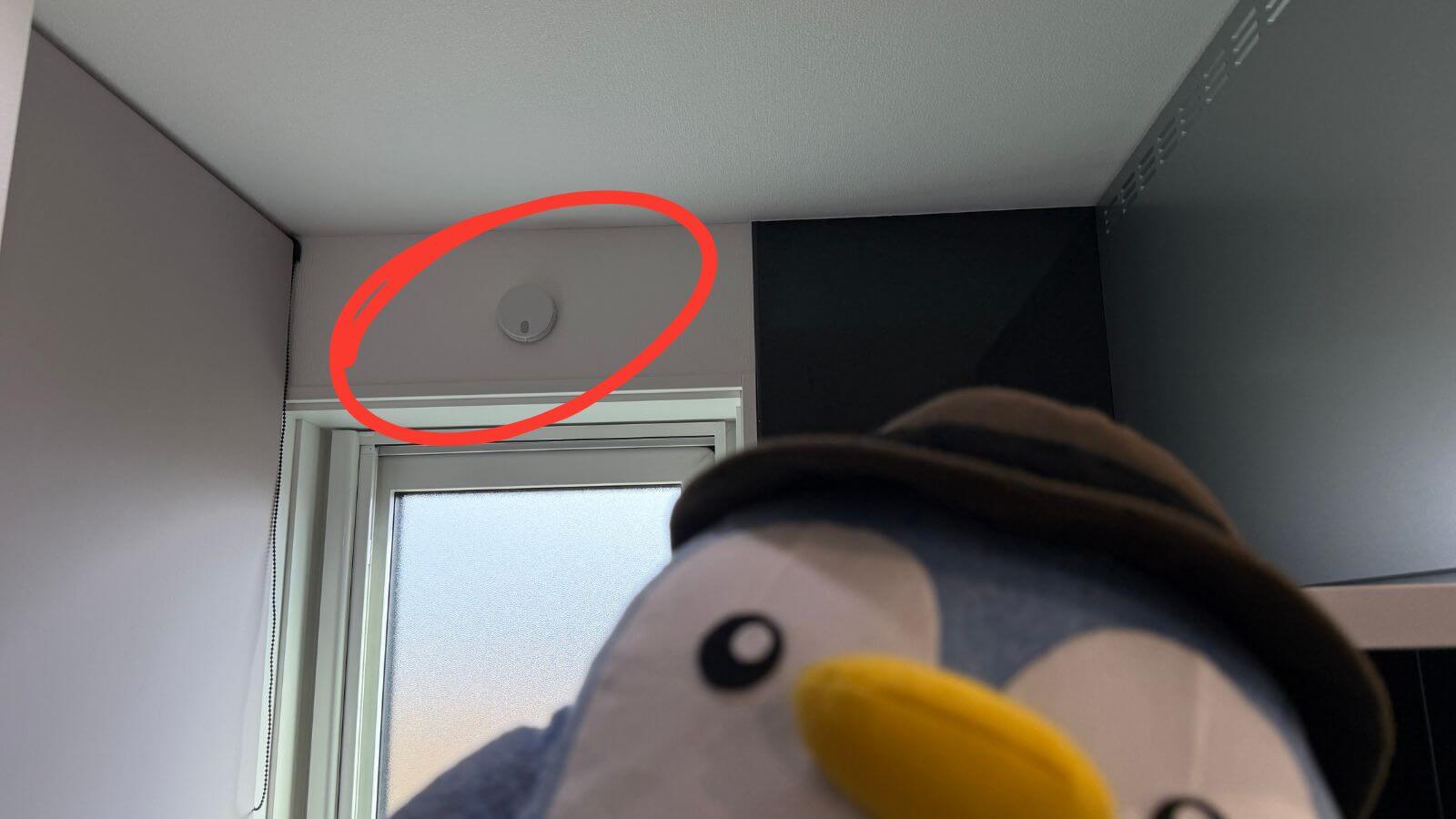

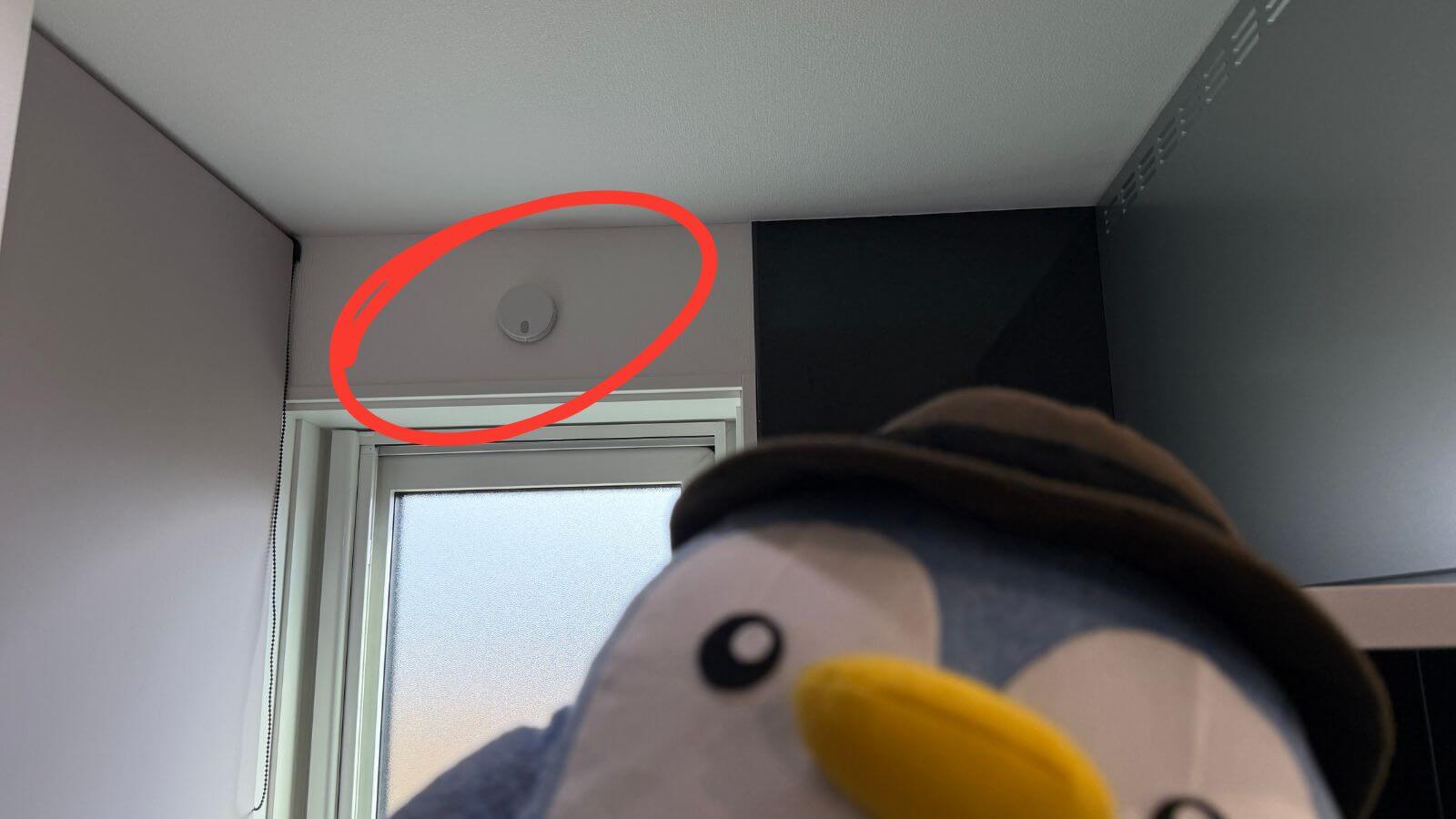

その4:火災報知器を勝手口の上に設置して見えにくく

グレイスキッチンの間取りのこだわり4つ目は、火災報知器を勝手口の上に設置して見えにくくしたことです。

火災報知器の位置って、間取り図面でつい見落としがちですよね。

打ち合わせ中に気付かず、実際に家が完成してから「あれ…、こんな場所に火災報知器が…」と、急に後悔ポイントに浮上してくる設備、それが火災報知器です。

基本的に、火災報知器は「煙をしっかり感知できて、なるべく目立たない場所」に設置すればOKということだったので、我が家は勝手口の上に設置しました。

うちの間取りの場合、この位置の方が天井に取り付けるよりも目立たないと思ったからです。

ただ、ダイニングやリビングからキッチン全体が見渡せるような間取りだと、この場所はかえって目立ってしまうので注意してください。

そういう時は、天井のダウンライトと一列になるよう揃えて設置するのがおすすめですよ。

照明と一直線に並べて設置するだけで、見た目のスッキリ感が全然違ってきます。

その5:キッチンボードを延長してお手入れをしやすく

グレイスキッチンの間取りのこだわり5、キッチンボードを延長してお手入れをしやすくした。

コンロ周りに貼られるキッチンボードですが、実は標準仕様だとキッチンの側面までしか施工されません。

ですが実際に料理してみると、油汚れや水はねって思った以上に広範囲に飛び散るんですよね。

そこで我が家は、キッチンボードを勝手口の横まで延長して対策しました。

ちょっと汚くて申し訳ないんですが、こちらを見てください。

これはキッチンの勝手口のガラス部分。調理汚れがこんな所まで飛び散っていることが分かります。

その距離、およそ1m。もちろん、キッチンボードを延長したからって、この汚れを防げるわけではありません。

ですがキッチンボードやガラスについた汚れなら、洗剤を遠慮なく使ってササッと掃除できちゃうので、めちゃくちゃラクなんですよね。

もしこれがクロスだったら掃除が大変ですし、汚れが蓄積してクロスが変色する未来が容易に想像できます。

調理の飛び散り汚れの対策として延長したキッチンボードですが、壁が黒色で統一されたことで見た目もカッコよくなったのでかなり満足です。

その6:カップボードコンセントのカラーと設置場所

グレイスキッチンの間取りのこだわり6つ目は、カップボードコンセントのカラーと設置場所です。

これは我が家の後悔ポイント。グレイスカップボード中段のグラビオエッジに設置したコンセントの色と場所を失敗しました。

我が家のグラビオエッジはグレーなのに、設置したコンセントはなぜかホワイト。

今はキッチン家電で隠れているからまだいいんですが、もし何も置かないと…この通り、めちゃくちゃ目立ちます。

しかもコンセントをカップボードのど真ん中に設置しちゃったので、存在感がさらにアップ。

打ち合わせ当時、僕はカップボードのコンセントの情報を完全に見逃していて、色が白で決まっていることやど真ん中に設置されることを全く把握していませんでした。

もしも今から変更できるならグラビオエッジと同じグレーのコンセントカバーにして、場所も目立たないよう左側に寄せて設置したいですね。

その7:キッチン通路幅は83センチとコンパクトに

グレイスキッチンの間取りのこだわり7つ目は、キッチン通路幅は83センチとコンパクトにしたことです。

一条工務店では間取りを45センチ単位でしか決められない、一条ルールがあります。

キッチンの通路で言うなら83センチまたは128センチ、それ以上の広さから選ぶことになります。

我が家の通路幅は83センチ。

その理由はシンプルで、キッチンの通路を広くしたぶんだけダイニングが狭くなってしまうからです。

キッチンの通路幅よりもダイニングの広さを重視して設計しました。

それに通路って、広ければ良いというわけでもありません。

通路幅83センチだと夫婦2人でキッチンを使うと狭さを感じますが、1人で使う時はむしろ丁度いい広さなんです。

例えば、キッチンカウンターで調理していても1歩踏み出せばカップボードに手が届きます。

なのでカップボードに保管している食器や食材などを取り出す際も、無駄な動きがなくてすごく便利なんですよね。

話をまとめると、キッチンを2人以上で使うことが多いなら通路幅は128センチ、1人が使うことが多いなら通路幅83センチがおすすめです。

施主から指定がなければ83センチの通路幅で設計されていることが多いので、キッチンの通路を広くしたいという人は設計士さんに伝えておきましょう。

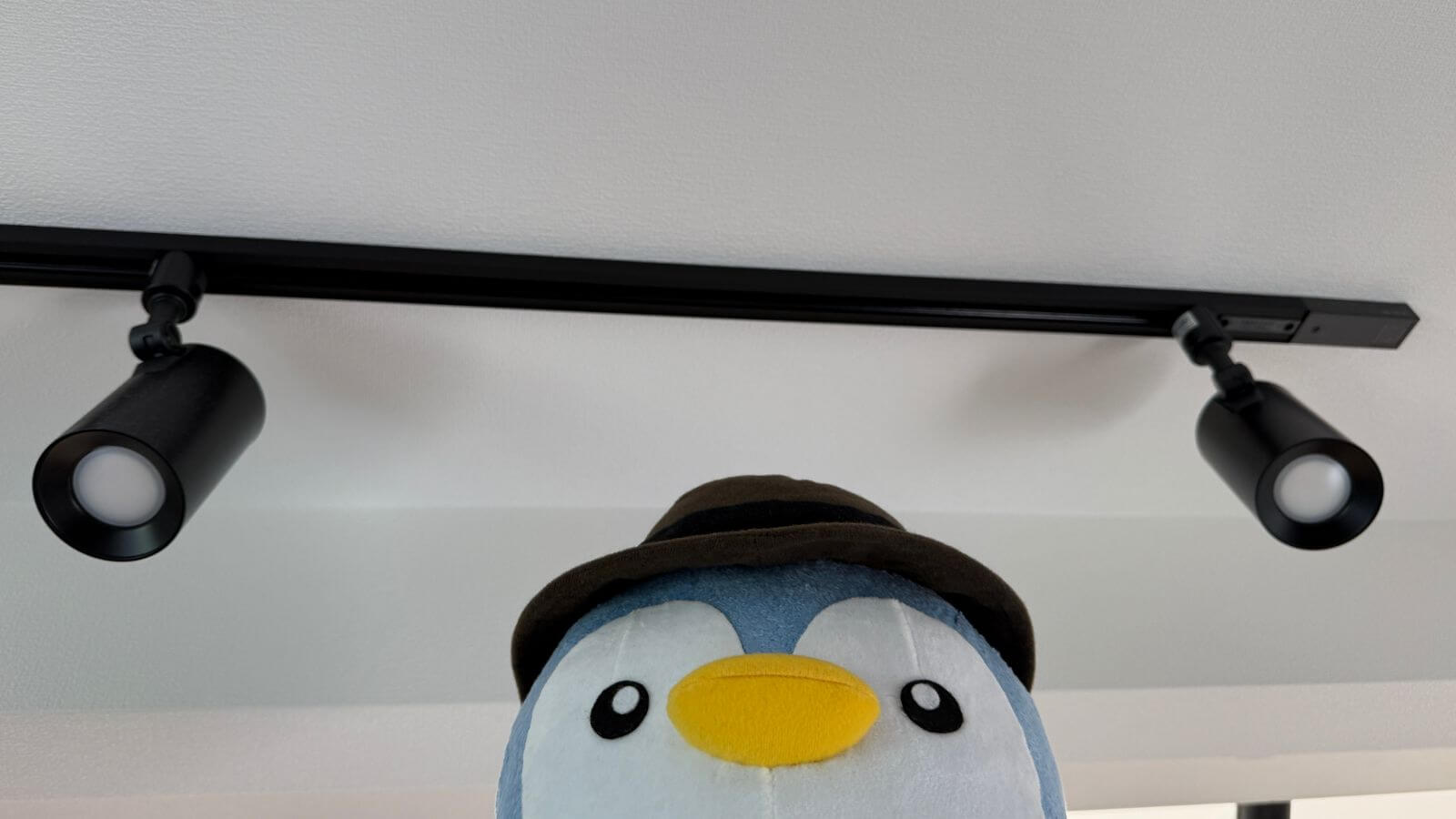

その8:照明のダクトレールで自由度を高く

グレイスキッチンの間取りのこだわり8つ目は、照明のダクトレールで自由度を高くしたことです。

我が家のキッチンで採用した照明は、ダウンライトとダクトレールに取り付けたスポットライトの2つ。

ダクトレールを採用した理由は、照明選びの自由度が格段に高くなるからです。

照明計画って本当に悩みます。何Wの照明がいくつあれば明るさが足りるのか、どこに付ければ手元まで照らせるのか。おしゃれな照明がいいけど飽きてしまわないか、など考えることが本当に多いです。

我が家は悩んだ結果、これらの悩みをほぼ全て解決できるアイテムがダクトレールであることに気が付きました。

例えば、明るさが足りなければダクトレールなら後からでも照明を追加できますし、照明のデザインに飽きてしまったら交換も簡単です。

照明の位置も横方向なら自由に動かせますし、スポットライトを採用すれば前後の角度調整もできます。

照明器具の追加・交換・位置調整をすべて自分で行えるのが最大のメリットです。

しかもダクトレールは照明以外でも使えます。例えば、ダクトレールにフックを付けて観葉植物を吊り下げると、キッチンをおしゃれに仕上げることもできます。

このようにダクトレールを採用すると自由度が格段に高くなるので、照明計画に失敗したくない人はダクトレールがおすすめですよ。

少なくとも我が家は、ダクトレールのおかげで打ち合わせ中に感じていた照明計画の全ての悩みが解決しました。

本記事のまとめ

以上が、一条工務店で建てた我が家のキッチンの細かいこだわり8選でした。

最後に、本記事の内容をまとめます。

1つ目のこだわりは、石目調フローリングはシンク横まで施工したことです。

キッチンとダイニングで床材を変え、黒を基調としたカッコイイキッチンに仕上げました。

2つ目は、着圧式給気口は階段下に隠して設置したことです。

フィルターのお手入れがしやすく、冷気が入り込んでも気にならない、我が家では階段下が正解でした。

3.うす壁の奥行を延長した

突っ張り式ロールスクリーンの設置には必須、スイッチの取り付け場所にも最適ですよ。

4.火災報知器を勝手口の上に設置

我が家のキッチンだと最も目立たない場所はここ、間取りによってはダウンライトと1列に並べても良いでしょう。

5.キッチンボードの施工範囲を延長

これで飛び散り汚れの対策はバッチリ、掃除をラクしたい人におすすめ。

6.カップボードコンセントのカラーと設置場所

グレーの壁に白のコンセント、ど真ん中に設置されて存在感がやば過ぎる、皆さんは注意してください。

7.キッチンの通路幅は83センチ

1人で使うなら丁度良い広さ、カップボードまでの距離はわずか1歩と動線が最強、ダイニングを広くしたい人におすすめです。

8.照明のダクトレール

照明計画の悩みと不安を全て解消、後から自由に変更・調整できる使い勝手バツグンのアイテムです。

以上が我が家のこだわりポイントでした。