一条工務店で吹き抜けがなぜこんなに人気なのか。

理由はシンプルで、全館床暖房のおかげで冬の寒さを気にせず圧倒的な開放感を楽しめる、そして一条ルール「総2階」を活かして坪単価ベースで建築費用を抑えられるから。この2つが両立するのは、グランスマートやアイスマートならではの強みです。

シーリングファンを併用すれば温度ムラも軽減。ファイン手摺やオープンステアと組み合わせればデザイン性も一気にアップ。2階の窓から光がたっぷり入るので、日中は照明なしでも部屋が明るく節電効果まで期待できます。メリットだらけに見える吹き抜け。

ですがその反面、デメリットや注意点があるのも事実。僕が実際に感じた注意点は下記の7つです。

- 耐震性が下がり、地震に弱くなる

- 夏は暑く、温度管理が難しい(ハニカムシェードの活用が重要)

- メンテナンス費用が高額になる

- 音漏れしやすく、音が家全体に響く

- 匂いが家全体に広がりやすい

- 日当たりの良い2階部屋が作れない

- 高所の窓の掃除が大変

我が家は吹き抜けを採用して大満足していますが、デメリットを理解せずに採用すると後悔に直結します。吹き抜けは「思い切った間取り」だからこそ、間取り設計が超重要。

「理想の間取りに辿り着けない…」というかたは、 タウンライフ家づくり で間取り設計を依頼してもいいかもしれません。

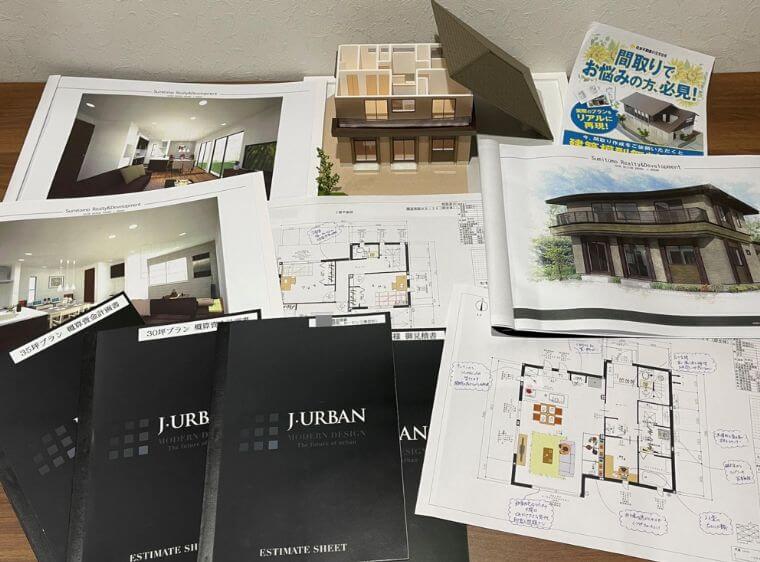

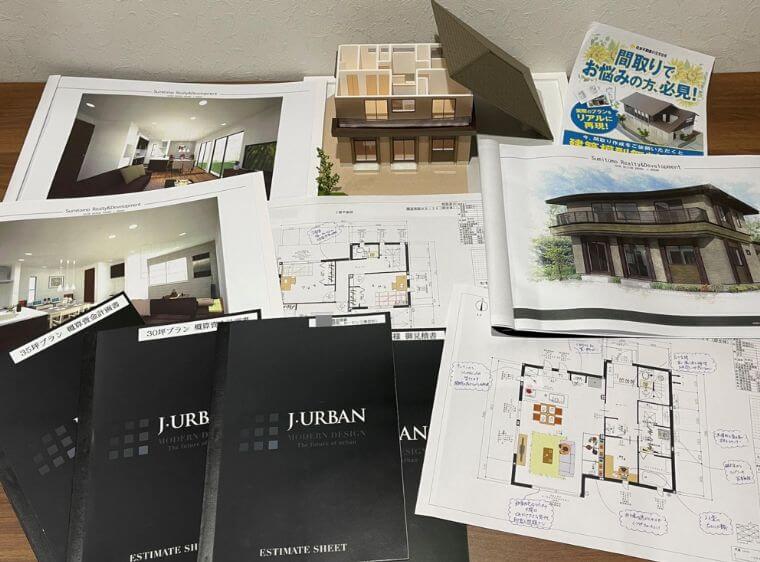

タウンライフ家づくりとは、全国600社以上ある住宅メーカーへ間取り設計を依頼できるサービス。実際に僕もマイホーム計画中、タウンライフ家づくりで間取りを作ってもらっていて、取り寄せした資料は下記の通りです。

タウンライフ家づくりで届いた「間取り・見積書・建築模型」

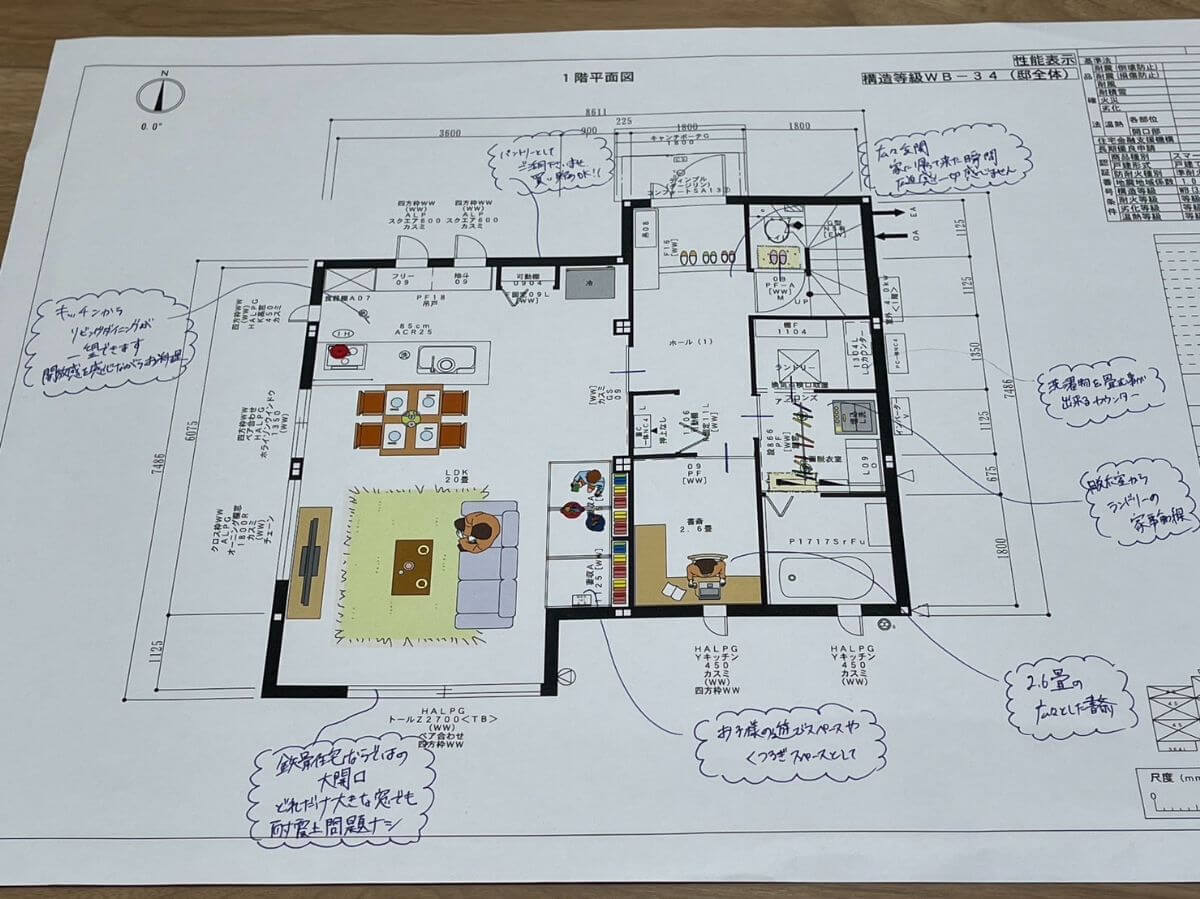

ちなみに我が家は「リビングは20帖以上で間取りは3LDK、ランドリールームと書斎が欲しい」という条件で間取り設計を依頼しました。設計士さんが作ってくれた間取り図面にはアイデアがたくさん詰まっています。

住宅展示場での情報収集は、1社だけでも膨大な手間と時間がかかります。営業マンの話を聞き、アンケートを記入し、打ち合わせをして、後日また受け取りに行く。これを2社・3社…とこなすのは想像以上に大変。

そういう時に使いたいのが タウンライフ家づくり 。スマホでぽちぽち入力するだけ、早い人なら3分で完結。全てのサービスが無料なので、「思っていたのと違った…」となっても損することがありません。

当ブログの管理人

一条工務店の吹き抜け「3つの特徴」

ここからは、一条工務店の吹き抜けならではの特徴を3つに絞って解説します。

その1:一条工務店の吹き抜け

まずは「一条工務店では、どんな吹き抜けが作れるのか」を我が家のアイスマートの実例で紹介します。

我が家はダイニングに8帖の吹き抜けを採用。

2階部分に合計4枚の大開口FIX窓を設置したことで、晴れた日はたっぷりの光が降り注ぎます。吹き抜けのおかげで日中は照明をほとんど付けない生活に。節電効果も実感できるメリットの1つです。

- 左:JF5961

- 右:JF2461×3枚

吹き抜けと繋がる2階の廊下にはファイン手摺(アクリル板の透明な手摺り)を採用しました。

ファイン手摺を選んだ理由は、デザインのカッコ良さはもちろん、手摺りを透明にすることで廊下まで吹き抜けに取り込める点。これだけで開放感が段違いにアップします。

2階の廊下には採光用の窓としてJF2061も設置。この窓からも多くの光を取り込めていて、廊下が暗くならないのも嬉しいポイント。

ファイン手摺に合わせて、ダイニングの階段にはオープンステアを採用。手摺りが透明なので視線が抜けて、吹き抜けの開放感をさらに引き立ててくれるアイテムです。

吹き抜けの天井クロスには木目調(IC-5015)を採用。グレイスシリーズとの建具との色合いもバッチリで、空間に統一感が生まれます。

吹き抜けのFIX窓には電動式のハニカムシェード(断熱タイプ)を採用。専用リモコン1つで4枚のハニカムシェードをまとめて操作できるので非常に便利です。

冬の寒さ対策としてはもちろん、夏場の日差しによる室温上昇も抑えてくれる頼もしい存在。全館床暖房との相性も抜群です。

最後に吹き抜けの照明について。我が家はスポットライトを採用しました。

なぜスポットライトにしたのか。それは吹き抜け天井の照明交換にかかるメンテナンスの手間とコストを考えたから。

通常の照明だと、交換時に業者へ依頼して家の中に大きな足場を組む必要があります。当然、費用も高額。照明の向きや位置、数を後から自分で調整することもできません。

スポットライトを採用したことで、これらのメンテナンス問題をまるっと解決。吹き抜けで後悔しやすいポイントの1つが照明の交換なので、ここは設計段階でしっかり対策しておくのがおすすめです。

その2:吹き抜けの間取り「5選」

続いて、一条工務店の「吹き抜け付きの間取り」を5つ紹介します。

「どこに吹き抜けを作るか」で、間取りの印象や使い勝手はガラリと変わります。開放感だけでなく、音漏れや匂いの広がり方、耐震性への影響まで変わってくるので、どんな組み合わせパターンがあるかを事前に知っておくことが大切。

大きく分けると、吹き抜けの間取りは下記の4パターンに分類できます。

- 「ダイニング or リビング」を吹き抜けに

- 「吹き抜け + オープンステア」を繋げる

- 「吹き抜け + 廊下」を繋げる

- 「吹き抜け + オープンステア + 廊下」を繋げる

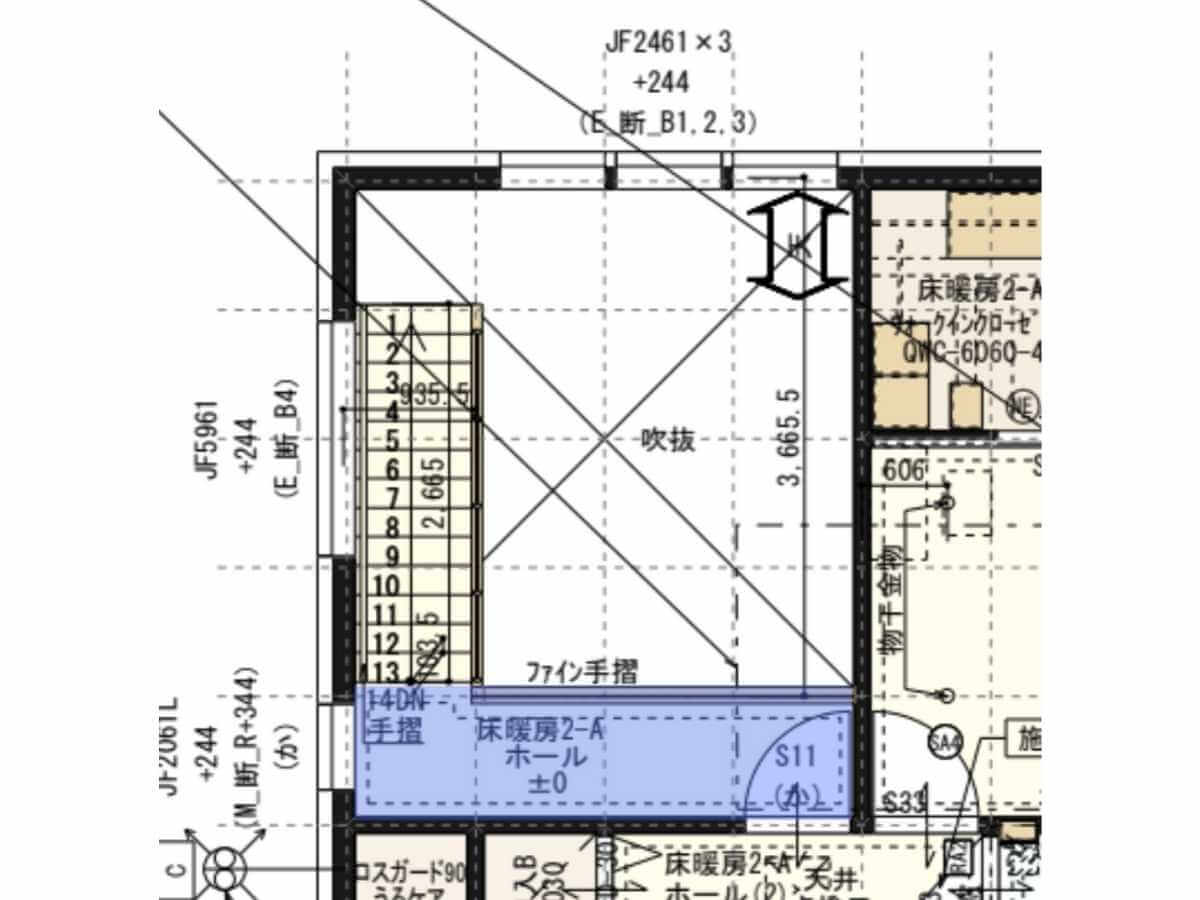

ちなみに我が家が採用したのは「④」の間取り。

その理由は、オープンステアと2階の廊下を吹き抜けと繋げることで、最大限の開放感を引き出せるから。コスパの面でも最も優れたパターンです。

例えば、設計できる吹き抜けが「8帖」が限界でも、ファイン手摺を使って廊下を吹き抜けに取り込めば「10帖相当」の広さを感じる空間を作ることができます。

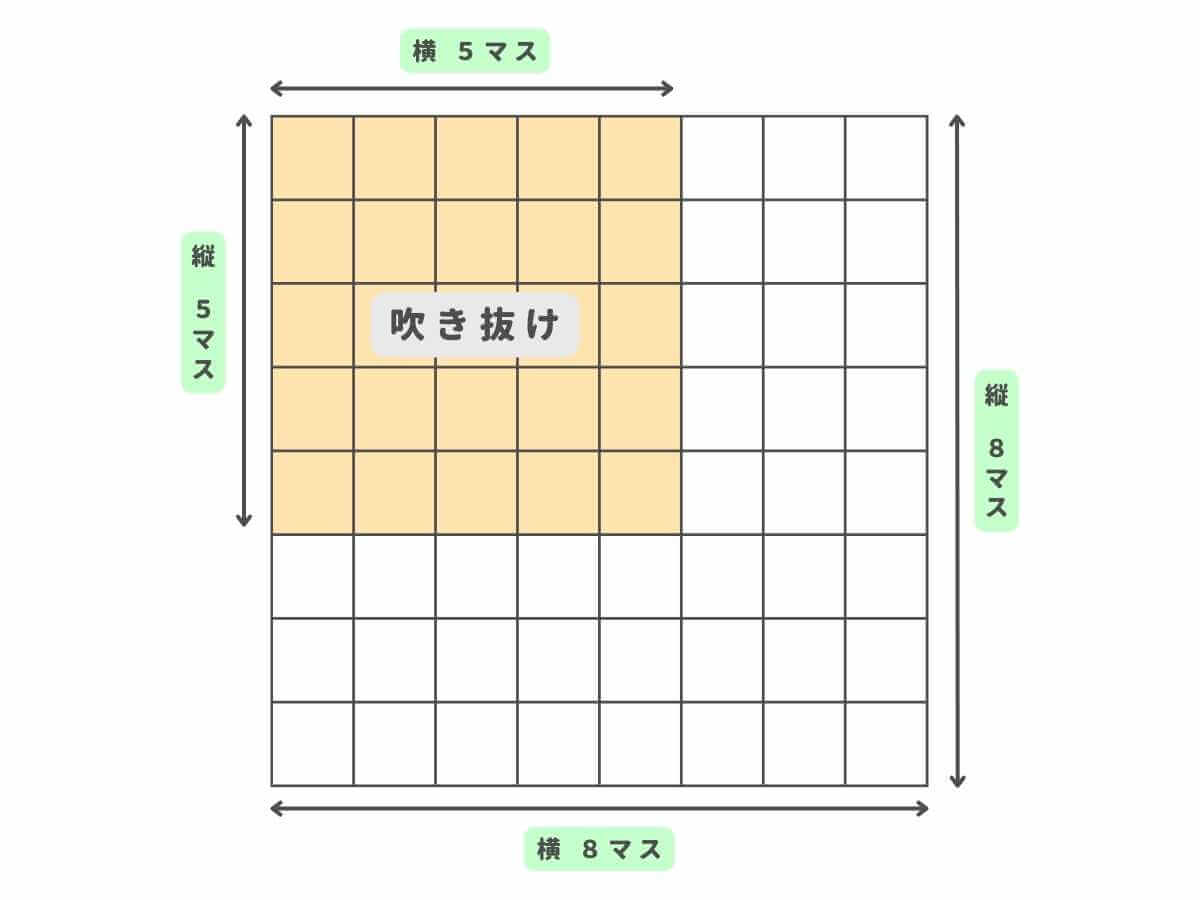

ファイン手摺を使うことで、上記の間取り図面の「青色」エリアを吹き抜けと1つの空間に取り込める。これだけで開放感が段違いにアップします。

建築コストを抑えつつ、最大限に広い吹き抜けを実現する最もコスパの良い方法が「④」。坪単価を抑えたい人にこそ、ぜひ検討してほしいパターンです。

それでは、「一条工務店の吹き抜け付き間取り」を5パターン見ていきましょう。(吹き抜けエリアは「青色」でマーキング済みです)

間取り1:リビング・ダイニングの吹き抜け

1つ目は「リビング + ダイニング」に吹き抜けを設計した間取り。

約6帖分の吹き抜けに2階部分の窓を設置することで、日中は照明いらずの明るい住まいに。開放感と採光を同時に手に入れられるメリットの大きい間取りです。

間取り2:ダイニングの吹き抜け

2つ目は「ダイニング上のみ」を吹き抜けにした間取り。

吹き抜けの3方向に部屋を配置することで、耐震性を確保しやすい設計。吹き抜けのデメリットである構造面の弱さをカバーできる点が魅力です。

ただし注意点として、窓が1方向のみなので間取り1に比べて採光は減ります。「どの方角に吹き抜けを作るか」が後悔しないためのポイント。

間取り3:リビングの吹き抜け

3つ目は「リビング上のみ」を吹き抜けにした間取り。

間取り設計で多くの人が悩むのが「吹き抜けをダイニングにするか、リビングにするか、それとも両方か」という選択。リビングを吹き抜けにすれば、家族がくつろぐ場所に最大の開放感を持たせられます。

ちなみに我が家は「ダイニング・8帖」を吹き抜けに。

間取り4:リビングの吹き抜け

4つ目も「リビング上のみ」を吹き抜けにした間取りですが、先ほどとの違いは「吹き抜けの2階部分とバルコニーを繋げている」という点。

例えば、2階のバルコニーに観葉植物を置いて、窓越しに見えるグリーンを1階のリビングから楽しむ、といった使い方も可能。少し工夫するだけで、活用法がどんどん広がるのが吹き抜けの良さ。

吹き抜けの活用法は「設計士のアイデア次第」なので、 タウンライフ家づくり で色んなパターンの間取り設計を依頼してみるのがおすすめです。きっと、自分たちにピッタリな間取りプランが見つかるはず。

間取り5:階段 + リビングの吹き抜け

最後は「階段 + リビング」を吹き抜けにした間取り。

和室は吹き抜けになっていないものの、吹き抜けと隣接させることで住まい全体の開放感をアップさせた設計。これは「天井の高低差」が大きいほど、人は天井高を実感しやすいという効果を活かしたテクニックです。

一条工務店の天井高は「1階:240cm、吹き抜け:510cm」なので、和室から吹き抜けに移動する際の高低差270cm。この落差が圧倒的な開放感を生み出します。

上記の間取りはいずれも規格住宅の「HUGme(ハグミー)」の間取り図面。坪単価「50万円~」と低価格で購入できる住まいです。

この安さの理由は、既に設計された間取り(計100通り)から選ぶプランで、生産の効率化により最もコストを抑えて建てられるから。

住まいは「2階建て or 平屋」、建坪は「22~37坪」と豊富で、日当たりも「東・西・南・北」を考慮した間取りが用意されています。

条件が合えば「コスパ抜群の住まい」なので、詳しく知りたい人は【一条工務店】HUGme(ハグミー)の「3つの特徴・5つの標準仕様・8つのオプション」をチェックしておきましょう。

-

【一条工務店HUGme】坪単価50万は本当?ハグミーの標準仕様と後悔しない8つのオプション

続きを見る

その3:坪単価「2分の1」で作れる

続いて、一条工務店で吹き抜けを作る際の導入コストについて。

結論から言うと、吹き抜けは「坪単価の2分の1」で作ることができます。これは吹き抜けの大きなメリットの1つ。

一条工務店のモデルごとの坪単価と「吹き抜けの1坪あたりの導入コスト」は下記の通りです。

| 坪単価 | 吹き抜けの単価 (1坪あたり) | |

|---|---|---|

| グランスマート | 80万円 | 40万円 |

| グランセゾン | 75万円 | 37万円 |

| アイスマート | 70万円 | 35万円 |

| アイキューブ | 65万円 | 32万円 |

1坪は「およそ2帖」なので、例えばグランスマートで8帖の吹き抜けを作ると「4坪 × 40万円 = 約160万円」の導入コスト。一条ルールの総2階を活かしつつ、2階の建坪を減らすことで坪単価分のコストダウンが狙えます。

加えて、我が家の吹き抜けには下記の計5種類の有料オプションを採用しました。

- 天井クロス /8,000円

- ファイン手摺 /16.6万円

- 電動ハニカムシェード /1箇所・1万円

- 大開口FIX窓/5万円

- オープンステア/2万円

これらを合計すると、吹き抜けの導入コストは「188.4万円(吹き抜け:160万円 + 有料オプション:28.4万円)」。正直、かなりの金額です。

ですが、ファイン手摺で2階の廊下を取り込んで開放感を最大化できたり、電動ハニカムシェードで寒さ対策と日差しのコントロールが同時にできたりと、後悔しないための投資としては十分に価値あり。

そして重要なのが、住まいの設計条件によっては、吹き抜けを採用するほうが全体の建築コストが安くなるケースが多々あるという点。次のパートで「吹き抜けを作る5つのメリット」を確認していきましょう。

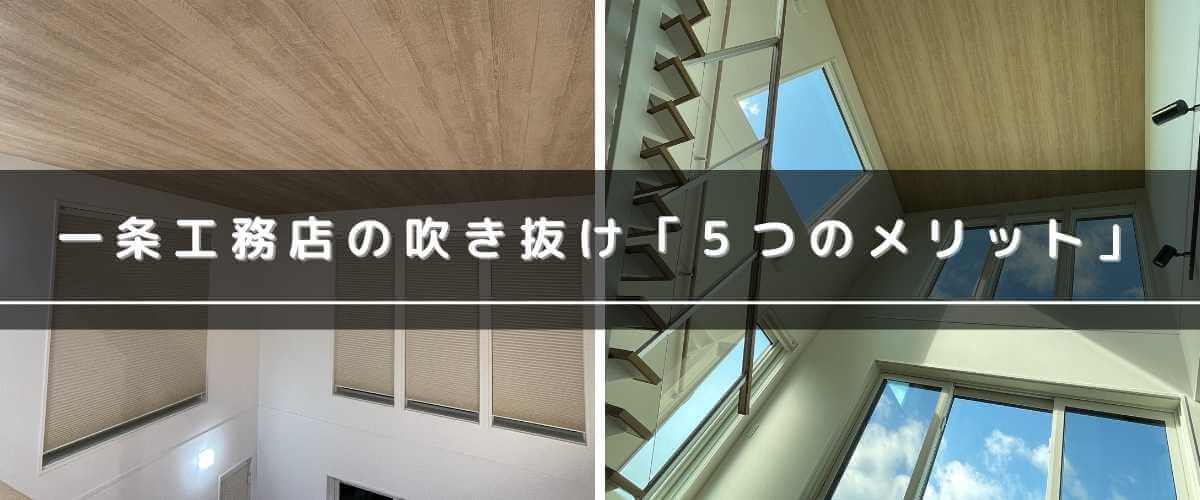

一条工務店で吹き抜けを作る「5つのメリット」

ここからは、一条工務店で吹き抜けを作る5つのメリットを紹介します。

「坪単価が高くなるのでは?」「寒さや音漏れが心配…」と不安に思う人も多いですが、それを上回るメリットがあるからこそ、一条工務店では吹き抜けを採用する人が多い。まずはその魅力をしっかり把握しておきましょう。

一条工務店の注文住宅で吹き抜けを作るメリットを以下の記事でさらに詳しくまとめています。

-

【毎日が最高すぎる】一条工務店で吹き抜けを作る7つのメリット

続きを見る

その1:天井高500cm超えの開放感

吹き抜けの1つ目のメリットは「天井高500cm超えの開放感」。

一条工務店の標準天井高は「240cm、もしくは265cm」。他社の270〜300cmと比べるとやや控えめです。だからこそ、吹き抜けで一気に500cm超えの天井高を手に入れるメリットは大きい。

なお、一条工務店の天井高は「2×6工法(グランスマート、アイスマートなど)」と「在来軸組み工法(グランセゾンなど)」で異なります。

| 2×6工法 | 在来軸組み工法 | |

|---|---|---|

| 1階の天井高 | 240cm | 265cm |

| 2階の床 | 約30cm | 約30cm |

| 2階の天井高 | 240cm | 250cm |

| 吹き抜けの天井高 | 510cm | 545cm |

在来軸組み工法は天井が高いことに加え、間取り設計の自由度にも優れているので、吹き抜けの天井高にこだわりたい人は「グランセゾン」がおすすめ。

そして吹き抜けの開放感をさらに引き上げてくれるのが、有料オプションの「ファイン手摺」と「オープンステア」。この2つを組み合わせることで、空間の広がりが一気に変わります。

オプション1:ファイン手摺

ファイン手摺とは、上記のような「透明の手摺り」のこと。

「透明」と「かすみ」の2種類から選べて、オプション費は下記の通りです。

- 1グリッド:11.3万円

- 4グリッド:20.4万円

- 8グリッド:40.2万円

かなり高額なオプション。ですが我が家は「3グリッド(16.6万円)」を迷わず採用しました。

採用した理由は、手摺りを透明にすると「2階の廊下(約2帖)」を吹き抜けに取り込めて、実際の間取り以上に広さを演出できるから。開放感のアップ効果がとにかく大きい。

一条工務店で間取りを「2帖(1坪)」広くすると、坪単価ベースでおよそ70〜80万円の追加料金がかかります。

ですがファイン手摺なら16.6万円で「部屋を広く見せる」ことが可能。少し違った視点で考えると、実はかなり割安なオプション。後悔しにくいコスパの良い投資です。

オプション2:オープンステア

オープンステアとは、踏板と踏板の間をスリットにしたデザインの階段。視線が抜けるので、吹き抜けとの相性が抜群です。

ファイン手摺と同じく「透明」と「かすみ」の2種類から選べて、オプション費はわずか2万円。

ダイニングやリビングにオープンステアを設置すれば、空間の「広さ」を演出しつつ建坪をコンパクトにし、建築コストを安く抑えられます。

具体的には、下記の2つのメリットが大きい。

- リビング・ダイニングに階段を設置することで、階段専用のスペースを削減できる

- 透明ガラスのデザインで圧迫感がなく、開放感を損なわない

一般的なボックス階段だと「約2坪(1階に1坪 + 2階に1坪)」のスペースが必要。坪単価で計算するとおよそ140〜160万円の追加コストです。

一方、オープンステアならたった2万円のオプション費。建築コストを大幅に抑えつつ、部屋を広く見せられるコスパ最強のオプション。一条ルールの総2階を活かしながら、限られた建坪で最大限の開放感を引き出したい人には、心からおすすめしたい選択肢です。

その2:部屋が明るく、日中は照明いらず

吹き抜けの2つ目のメリットは「部屋が明るく、日中は照明いらず」。

日当たりの良い方角に吹き抜けを作り、2階部分に大きな窓を設置すれば、外と同レベルに明るい部屋が実現します。これは吹き抜けならではの大きなメリット。

我が家のケースだと、南西方向に吹き抜けを配置。加えて「大開口のFIX窓(JF5961・有料オプション:5万円)」を採用したことで、日中は照明なしでも十分に明るいダイニングが完成しました。

- JF5961:1枚 5万円

- JF2461:標準仕様

また、一条工務店で標準仕様のハニカムシェードを電動式に変更(1箇所:1万円)。リモコンのボタン1つで合計4枚のシェードを自動開閉できるので、かなり便利です。

夏場の日差しが強い時間帯はハニカムシェードを閉めることで室温上昇を抑えられますし、冬は開けて日光を取り込みつつ全館床暖房で寒さをカバー。季節に合わせた使い分けができるのも嬉しいポイント。

「部屋が明るい」と暮らしのメリットは想像以上。日中の照明が不要で電気代の節約になるのはもちろん、カビや湿気の予防にもつながります。そして何より、明るい空間は気分が良い。

間取りや立地の関係で部屋が暗くなりがちでも、吹き抜けを作れば十分な採光を確保できるケースが多々あります。「明るい住まいが欲しい」という人に、吹き抜けは本当におすすめ。窓の配置と方角さえ間違えなければ、後悔することはまずありません。

我が家の吹き抜けに採用したオプションについて、「【一条工務店の吹き抜け】我が家に採用して大満足のオプション「5選」」の記事に詳しくまとめました。

-

【一条工務店の吹き抜け】我が家に採用して大満足のオプション「5選」

続きを見る

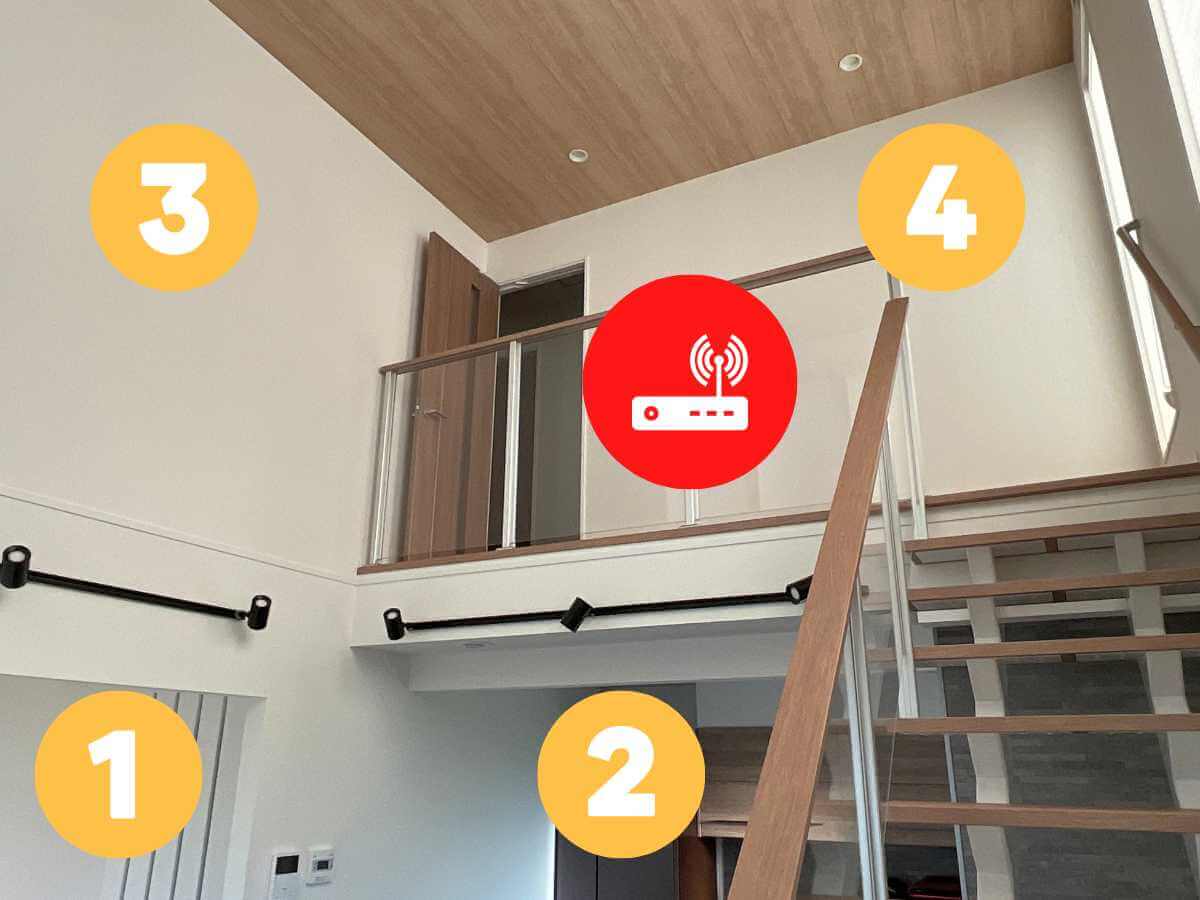

その3:Wi-Fi通信がサクサク繋がる

吹き抜けの3つ目のメリットは「家中でWi-Fi通信がサクサク繋がる」こと。地味に聞こえるかもしれませんが、毎日の暮らしへの影響は想像以上に大きい。

実は一条工務店の2階建ては、吹き抜けなしだと「Wi-Fiに繋がらない」「通信が途切れる」という場所が出てきやすい構造です。

その原因は、全館床暖房に含まれる床暖パネル。これが2階の床に敷き詰められているため、1階と2階の間でWi-Fiの電波が遮断されてしまうんです。

全館床暖房は寒さ対策としては最高のメリットですが、Wi-Fiには思わぬデメリットになるという話。これは一条工務店で建てる前に知っておきたいポイントです。

我が家の場合、吹き抜け近くの2階にWi-Fiルーターを設置。1階へはWi-Fi電波が吹き抜けの空間を通る設計にすることで、床暖パネルの影響を回避しています。

上記の赤マークがWi-Fi拠点で、隣接する「①・②・③・④」の各部屋で快適に通信できています。

ただし、吹き抜けと隣接していない1階のトイレや脱衣所、お風呂だと通信速度が遅く、4G回線に切り替えることも多々あるのが正直なところ…。

つまり、一条工務店の2階建てを検討している人は、Wi-Fiの通信環境が悪い場所が出る可能性があることを想定しておくべき。対策としては下記の3つが挙げられます。

- 吹き抜けを採用する

- メッシュWi-Fiを採用する

- 平屋の住まいを選ぶ

我が家はダイニングに吹き抜けを採用したことで、大半の部屋で快適にWi-Fiを使えています。間取りの条件が合う人は「①吹き抜け」が最もコスパの良い解決策。後悔しないためにも、設計段階でWi-Fiルーターの配置まで考えておくのがおすすめです。

その4:部屋の雰囲気がオシャレに

吹き抜けの4つ目のメリットは「部屋の雰囲気がオシャレになる」こと。

これは完全に自己満の世界ですが、カフェのような雰囲気のダイニング・リビングで毎日過ごせるのは、シンプルに最高。吹き抜けの開放感に加えて、ファイン手摺やオープンステアが生み出す抜け感も相まって、空間全体の完成度がぐっと上がります。

そして雰囲気づくりのポイントとして、吹き抜けの天井クロスに木目調の「IC5015:8,000円(有料オプション)」を採用しました。

採用した理由は、グランスマートのフローリング・建具との色合いの相性が抜群なことと、吹き抜けの大空間にメリハリを出せるから。天井クロス1つで空間の印象がガラリと変わります。

天井クロス(IC5015)の夜の雰囲気はこちら。

照明は「やわらかい電球色」のスポットライトを採用。見た目も雰囲気もバッチリです。

こちらはダクトレールに取り付けるタイプなので、照明が故障した時や雰囲気を変えたい時も自分で簡単に設置・交換が可能。吹き抜けのデメリットとして「高所の照明はメンテナンスが大変」という声が多いですが、ダクトレール式のスポットライトならその心配なし。掃除や交換のたびに業者を呼ぶ必要がないので、メンテナンス費用も抑えられます。

天井クロスは導入コストがわずか8,000円。この安さで吹き抜けの雰囲気をガラリと変えられる、コスパ抜群のオプション。後悔しにくい鉄板の選択肢です。

その5:建築コストが安くなるケースもある

吹き抜けの5つ目のメリットは「建築コストが安くなるケースもある」こと。

その理由は、一条工務店には「総2階で建てなければならない」という一条ルールがあり、吹き抜けにすると2階部分の建築コストを坪単価の半額に抑えられるから。

具体的には、「1階を広く、2階は狭く」の間取りを作りたい人ほど、吹き抜けのコストメリットが大きくなります。

まず総2階とは「1階の建坪 = 2階の建坪」で建てる住まいのこと。

我が家の間取りは、1階に「リビング22帖・収納を多く・ランドリールーム」を配置したため、1階の建坪がかなり広め。

そして一条ルールに従って総2階で建てると、1階と同じだけ2階も広くなってしまい、建築コストが約160万円も高くなる状況でした…。

そこで活躍するのが吹き抜け。「1階は広くしたいけど、2階に広さは必要ない」というケースでは、吹き抜けを採用することで建築コストを大幅に抑えられます。

なぜなら吹き抜けは「坪単価の2分の1」で作れるから。2階に部屋を作る場合と比べて、コストが半分。開放感を手に入れながら建築費も下がるという、まさに一石二鳥のメリットです。

ちなみに「ベランダ(バルコニー)」も坪単価2分の1で採用できますが、我が家は選びませんでした。その理由は下記の4つ。

- 使用頻度が少ない(ほぼ使わない)

- 10年毎に修繕費がかかる

- 雨漏りの発生原因になる

- 定期的な掃除・メンテナンスが手間

ベランダは修繕費や掃除の手間を考えると、長い目で見てデメリットのほうが大きいと判断。吹き抜けなら開放感というメリットが毎日の暮らしに直結するので、後悔なく選べました。

なお「総2階で建てる」の一条ルールは、2×6工法で建てるグランスマート、アイスマート、アイキューブなどが対象。

在来軸組み工法のグランセゾンだと総2階のルールがなくなります。「2階を小さくして建築コストを抑えたい」という人は、候補の1つに含めてもいいでしょう。

とはいえ、実際の建築コストは「住まいの条件」で大きく変わるもの。 タウンライフ家づくり で実際の間取り図面・見積書を取り寄せた上で判断するのが確実です。

タウンライフ家づくりで届いた「間取り・見積書・建築模型」

こちらは「手続き3分・完全無料」で使えるサービス。家づくりで必ず活用しておきたいですね。

ここまでの「吹き抜けを採用する5つのメリット」をまとめると、下記の通り。

- 天井高500cm超えの開放感

- 部屋が明るく、日中は照明いらず

- Wi-Fi通信がサクサク繋がる

- 部屋の雰囲気がオシャレに

- 建築コストが安くなるケースも

一条工務店の吹き抜けに「後悔しないための7つの注意点」

ここからは吹き抜けのデメリットと注意点について。

「開放感は魅力だけど、実際に住んでから後悔しないかな…」と不安を感じている人、多いと思います。寒さ、音漏れ、匂い、耐震性、メンテナンス費用。正直、気になるポイントは山ほどある。

だからこそ、メリットだけでなくデメリットもしっかり理解した上で判断してほしい。7つの注意点を1つずつ解説していきます。

本サイト内の別記事で「【見なきゃ後悔】一条工務店で作る吹き抜けのデメリットと対策「5選」」についてまとめているので、気になるかたはあわせて参考にしてください。

-

【見なきゃ後悔】一条工務店で作る吹き抜けのデメリットと対策「5選」

続きを見る

その1:耐震性が下がり、地震に弱くなる

吹き抜けで後悔しないための1つ目の注意点は「耐震性が下がり、地震に弱くなる」こと。

吹き抜けのような大空間を作ると、家を支える柱や2階の床が少ない構造になります。さらに吹き抜けには「大開口の窓」を採用するケースが多く、これも耐震性が下がる原因の1つ。開放感というメリットの裏にあるデメリットです。

ですが、一条工務店には「耐震等級3をクリアした家しか建てない」という社内ルールがあるため、過度な心配は不要です。

設計段階で全ての間取りを都度構造計算し、耐震等級3をクリアしているかを細かくチェック。グランスマートやアイスマートはもちろん、吹き抜け付きの間取りでもこの基準は必ず満たされます。

とはいえ、同じ耐震等級3をクリアしていても「吹き抜けなしの家」と「吹き抜け付きの家」では、前者のほうが耐震性に優れていること。これは事実として認識しておきましょう。

「吹き抜けは採用したいけど、耐震性が心配…」という方は、有料オプションの「2倍耐震(ミッドプライウォール)」がおすすめ。耐震等級5相当の住まいを建てることができます。

我が家はこの2倍耐震を採用。8帖の吹き抜けで開放感を確保しつつ、耐震等級5相当の地震に強い住まいを実現しました。吹き抜けの耐震性が不安な人にとって、後悔しないための最も確実な対策です。

-

【一条工務店】2倍耐震は必要?耐震等級5相当の特徴6つと後悔しないための注意点

続きを見る

その2:春・夏は暑く、温度管理が難しい

吹き抜けで後悔しないための2つ目の注意点は「春・夏は暑く、温度管理が難しい」こと。

空気には「冷気は下に、暖気は上に」という特性があるため、吹き抜けの上(2階部分)と下(1階部分)で温度差が開きやすい構造。これは吹き抜けの開放感と引き換えに生まれるデメリットです。

加えて、一条工務店のグランスマートやアイスマートには「軒(のき)」がないため、夏の日差しを軒でコントロールできないという点も。窓からの直射日光が室温上昇に直結します。

ここで重要になるのがハニカムシェード。軒がない分、ハニカムシェードで日差しをコントロールすることが夏場の温度管理のカギ。冬の寒さ対策だけでなく、夏の暑さ対策としても欠かせないアイテムです。

そして、1階のエアコンで冷房すると「吹き抜けの1階部分は涼しくなるものの、2階部分に熱気が停滞する」状態に。これを解消するには、空気を循環させる仕組みが必要です。

- 天井にシーリングファンを設置する

- サーキュレーター用のコンセントを設置する

(1階の吹き抜け近くや2階の廊下などに)

デザイン重視なら「①シーリングファン」がカッコいい。ですが将来的な「メンテナンス費 + 掃除の手間」まで考えると、「②サーキュレーター」のほうがおすすめ。

シーリングファンは高所に設置するため、掃除やメンテナンスのたびに手間がかかります。サーキュレーターなら手の届く場所で管理できるので、長期的に見て後悔しにくい選択肢。その理由は下記で詳しく解説しています。

その3:メンテナンス費が高額になる

吹き抜けで後悔しないための3つ目の注意点は「メンテナンス費が高額になる」こと。

吹き抜けのメンテナンスを行うには、室内で専用の足場を組み立てた上で作業する必要があります。この足場の設置費用が、想像以上に高い。

一般的に屋内で足場を組み立てるには「5万円前後」の作業料金がかかります。

例えば「吹き抜けの照明が点灯しなくなった」「シーリングファンが故障した」というケースでは、その都度この足場代(+5万円前後)が作業代金に上乗せ。吹き抜けの開放感はメリットですが、高所のメンテナンス費がかさむのは見落としがちなデメリットです。

そのため、将来的なメンテナンス費を抑えるには、吹き抜けの天井部分に「照明(ダウンライト)」や「シーリングファン」を設置しないのが無難。設計段階から「メンテナンスのしやすさ」まで考えておくことが、後悔しないためのポイントです。

我が家の場合、吹き抜けの照明は「壁付けのスポットライト」を選択。廊下や階段の手が届く範囲だけにダウンライトを設置しました。

シーリングファンも天井に付けず、「壁付け・床置きのサーキュレーター」で代替する予定。これなら掃除も交換も自分でできるので、メンテナンス費を大幅に抑えられます。

その4:音が家全体に響き、うるさい

吹き抜けで後悔しないための4つ目の注意点は「音が家全体に響き、うるさい」こと。いわゆる音漏れの問題です。

吹き抜けで音が響く理由は大きく2つ。

- 「1階 ↔ 2階」で音を遮る床がなくなる

- 気密性が高い家は、室内で音が反響する

「②」を補足すると、気密性とは「家の隙間の少なさ」のこと。一条工務店の気密性は業界トップクラスで、C値は下記の通り。

| C値 | |

|---|---|

| 一条工務店 | 0.59 |

| 三井ホーム | 2.00 |

| スウェーデンハウス | 0.71 |

| セキスイハイム(木造) | 0.99 |

| セキスイハイム(鉄骨) | 2.00 |

| 桧家住宅 | 5.00 |

| ヘーベルハウス | 5.00 |

| トヨタホーム | 5.00 |

この高い気密性は、外への音漏れを防ぎ、全館床暖房の効率を高め、冬の寒さを感じにくくするメリットがある一方で、室内では音が反響しやすいという特徴も。吹き抜けの開放感と音漏れは、表裏一体のデメリットです。

この対策として、我が家は「吹き抜けに廊下・ドアを設置して、吹き抜けと2階の部屋で空間を分ける間取り」を設計しました。

ちなみに僕の書斎は「吹き抜けのドア → 2階の廊下 → 寝室のドア → 書斎のドア」と3枚のドアで仕切る設計。リビングで騒ぐ子供の声もほぼ聞こえない、静かな書斎になりました。

まとめると、一条工務店は高気密の住まいなので吹き抜けを通じて音漏れが発生しやすいものの、ドアの配置や間取りの工夫で十分に対策可能。設計段階で「音の動線」まで意識しておけば、後悔することはありません。

その5:匂いが家全体に広がる

吹き抜けで後悔しないための5つ目の注意点は「匂いが家全体に広がる」こと。

理由は先ほどの音漏れと同じ。吹き抜けは「1階 ↔ 2階」を遮る床がなくなるため、料理の匂いなどが2階まで届きやすくなります。開放感のメリットと引き換えに生まれるデメリットです。

ですが、こちらの匂い問題も「ドア」で空間を仕切れば対策可能。

例えば、1階のキッチンで肉を焼いても、2階の寝室や子供部屋まで匂いが届くことはなく、吹き抜けのドア1枚でしっかり遮断できています。

加えて、一条工務店の標準仕様である「ロスガード(全館換気システム)」が住まい全体を24時間運転で換気。匂いがこもりにくい環境を自動で維持してくれるので、さらに安心です。

このように「ドアを1枚設置するだけ」で、吹き抜けの音漏れ・匂い問題をまとめて対策できる。坪単価に大きな影響を与えずに解決できるので、かなりコスパの良い設計。間取りの段階でドアの位置を意識しておけば、後悔することはまずありません。

その6:日当たりが良い2階の1部屋を失う

吹き抜けで後悔しないための6つ目の注意点は「日当たりが良い2階の1部屋を失う」こと。

その理由は、日当たりの良い方向にリビング・ダイニングを配置し、その上を吹き抜けにするケースが多いから。すると「日当たりの良い2階エリア」が吹き抜けになり、2階は最も条件の良い1部屋分を失うことになります。

吹き抜けの開放感は1階にとって大きなメリットですが、2階の居室にとってはデメリットになり得るという話。

我が家は南西側のダイニング(最も日当たりが良い方向)に吹き抜けを作ったため、2階のほとんどの部屋は日当たりが良くありません…。正直、ここは少し後悔しているポイント。

日当たりは方角や周辺環境から仕方がない部分も多いですが、窓のサイズや向きを工夫すれば採光を確保できるケースもあります。ハニカムシェードの開閉で光の入り方を調整するなど、設計段階から対策を考えておきましょう。

その7:窓の掃除が大変になる

吹き抜けで後悔しないための7つ目の注意点は「窓の掃除が大変になる」こと。

吹き抜けの窓近くにはベランダ等の足場がなく、掃除したくても窓に直接手が届きません。これは間取りにもよりますが、窓の「内側」と「外側」の両方に言えるデメリット。

窓の外側(屋外)は「伸縮モップ + シャワーホースの水圧」でなんとか対応できます。ですが意外と厄介なのが「窓の内側(屋内)」の掃除。

屋内なので水が使えない中、手が届かない「窓ガラスの油分」や「窓枠のホコリ」をきれいにするのは結構大変です…。伸縮ポール付きのモップなどで対応する方法もありますが、メンテナンスの手間がかかることは覚悟しておきましょう。

吹き抜けは開放感や採光というメリットが大きい分、高所の窓の掃除・メンテナンスは避けて通れないデメリット。ファイン手摺やオープンステアのように「見た目の美しさ」にこだわるなら、窓の汚れも気になるもの。設計段階で「掃除のしやすさ」まで意識しておくことが、後悔しないための大事なポイントです。

【応用編】一条工務店の吹き抜け「意外な3つの活用法」

ここからは応用編。「吹き抜けの意外な3つの活用法」を紹介します。

吹き抜けは開放感や採光だけじゃない。実は暮らしの質を上げる「裏ワザ」的な使い方がいくつもあります。

特に注目してほしいのが「②」の全館空調テクニック。最近、この間取りを採用する人が増えています。

高気密・高断熱の住まいに吹き抜けを作り、普通の壁掛けエアコン1台で家全体を空調するという方法。一条工務店は業界トップクラスの気密性・断熱性を誇り、全館床暖房が標準仕様。冬の寒さは全館床暖房でカバーし、夏はエアコン + 吹き抜けの空間で冷気を循環させる。この組み合わせは相性抜群です。

詳しくは、このパートで解説していきます。

その1:洗濯物を廊下の手摺りに干せる

吹き抜けの1つ目の意外な活用法は「洗濯物(毛布・シーツなど)を廊下の手摺りに干せる」こと。

理由はシンプルで、吹き抜けは2階の窓から日差しがたっぷり入るので洗濯物が乾きやすいから。開放感だけでなく、実用面でもメリットがあるのが吹き抜けの良さ。

特にファイン手摺に毛布やシーツを干すと、洗濯物と手摺りの間に程よい隙間ができて空気の通り道に。これがかなり乾きやすい。

吹き抜けの2階廊下に「ホスクリーン(脱着式の洗濯干し金物)」を採用しておき、使う時だけ設置するのも1つの方法。見た目もスッキリ保てます。

さらに冬場は、全館床暖房で暖まった空間に洗濯物を干すことで、リビング・ダイニングの加湿も兼ねられる。寒さで乾燥しがちな室内にちょうどいい湿度をプラスできるので、一石二鳥。「見た目」を気にしない方には特におすすめの活用法です。

その2:2階にエアコンを設置し、全館空調する

吹き抜けの2つ目の意外な活用法は「2階に壁掛けエアコンを設置し、全館空調する」こと。

上記の画像のように、吹き抜けの2階部分に一般的な壁掛けエアコンを設置。たった1台のエアコンで1階も2階も冷房する方法です。吹き抜けの開放感を活かした、まさに一石二鳥のテクニック。

特に一条工務店の標準仕様である全館床暖房と季節別に使い分けると、年間を通じて快適な住まいが実現します。

- 冬:標準仕様の「全館床暖房」を使う

→暖かい空気は軽く、上に停滞する - 夏:壁掛けエアコンの「冷房運転」を使う

→冷たい空気は重く、下に停滞する

冬の寒さは全館床暖房でカバーし、夏の暑さは吹き抜けを通じてエアコンの冷気を家全体に循環。シーリングファンやサーキュレーターを併用すれば、温度ムラもさらに軽減できます。

つまり「全館床暖房 + 高気密・高断熱 + 吹き抜け」が揃う一条工務店だからこそ、壁掛けエアコン1台での全館空調が成り立つ。グランスマートやアイスマートとの相性は抜群です。

壁掛けエアコンでの全館空調を考えている方は、吹き抜けの2階廊下に「エアコン専用コンセント」だけでも設置しておくのがおすすめ。後から選択肢が広がるので、設計段階で入れておいて後悔することはまずありません。

その3:吹き抜けを見下ろす景色を楽しむ

吹き抜けの3つ目の意外な活用法は「吹き抜けを見下ろす景色を楽しむ」こと。

吹き抜けを2階から見下ろす景色は、想像以上に満足感が高い。窓から入る日当たりもバツグンで、開放感あふれる空間が目の前に広がります。

特に天気の良い日は最高。ファイン手摺越しに日向ぼっこしながら、廊下で本を読んだり、パソコン・スマホを触ったり。完全に自己満の世界ですが、この贅沢な時間が毎日味わえるのは吹き抜けならではのメリットです。

もし今から間取りを変えられるなら、「2階のフリースペース(セカンドリビング)」を作りたいと考えるほど。吹き抜けに面した2階廊下の活用は、まだまだ可能性があります。

一条工務店の吹き抜け「2つの一条ルール」

最後に、一条工務店の吹き抜けにおける「2つの一条ルール」を解説します。

吹き抜けは開放感やコストダウンなどメリットが多い一方で、耐震性の確保や間取り設計のバランスを取るために、一条ルールとして設計上の制約が設けられています。この制約を知らずに間取りを考えると後悔のもと。事前にしっかり把握しておきましょう。

この一条ルールを踏まえると、一般的な32〜35坪の住まいでは吹き抜けは「8〜10帖」が設計上の限界。グランスマートやアイスマートで吹き抜けを検討している人は、この上限を意識しておきましょう。

一条工務店の間取り設計は「1マス(横90cm × 縦90cm)」で計算するため、こちらを元に解説します。

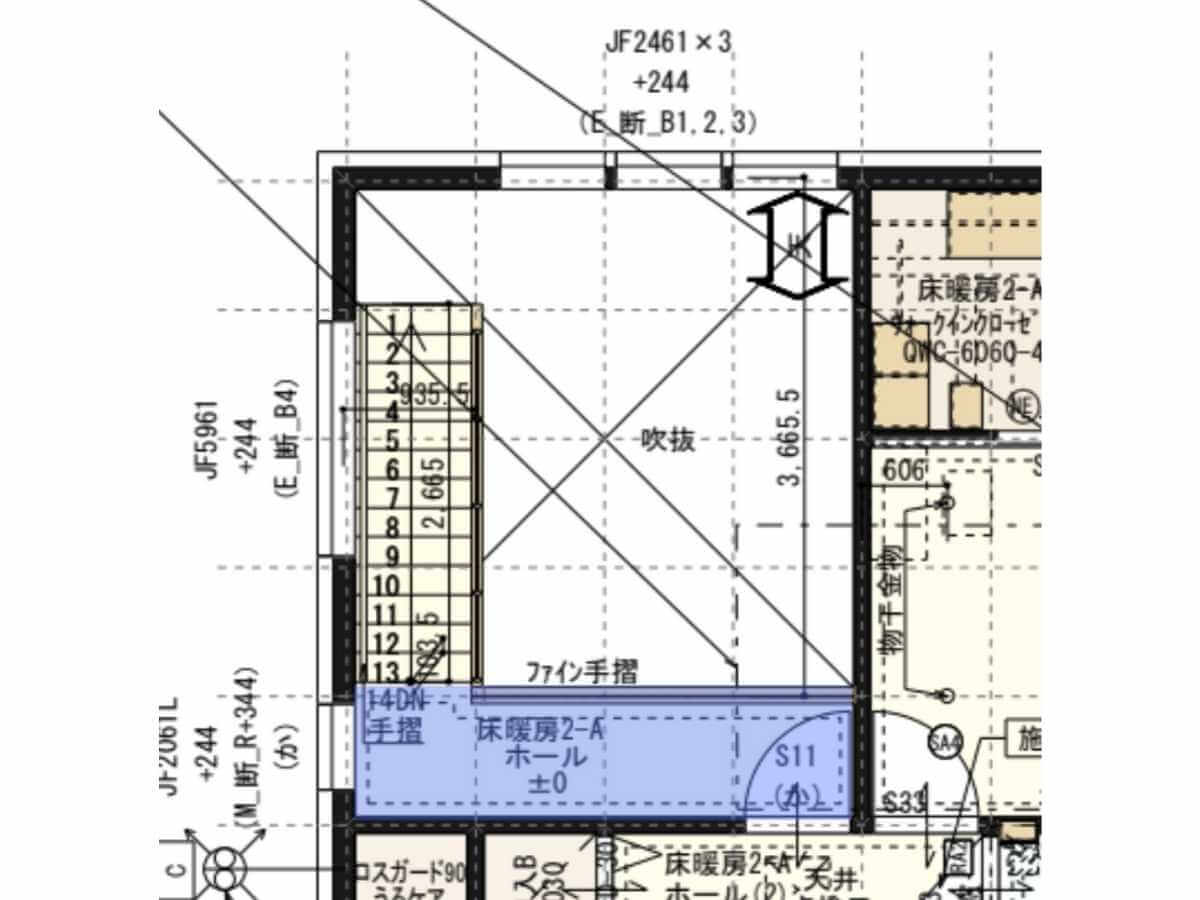

その1:吹き抜けは、床面積「3分の1まで」

吹き抜けで注意すべき一条ルールの1つ目は「吹き抜けの大きさは、全体床面積の3分の1まで」。

この制約は耐震性を確保するためのもの。吹き抜けで2階の床を抜く面積が大きくなりすぎると、構造上の強度が保てなくなるからです。

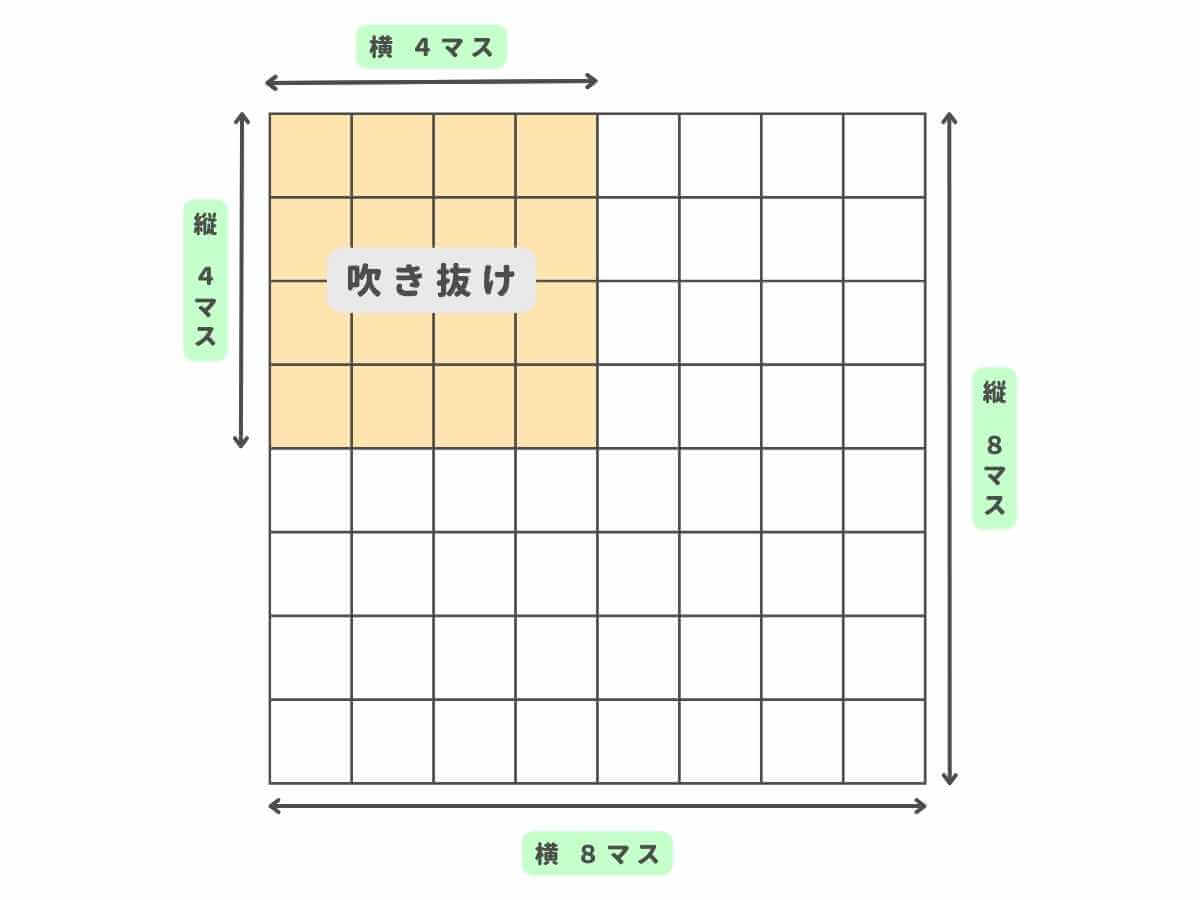

上記の間取りは全32坪(全64マス)に対して、吹き抜けは「全16マス」。全体の床面積に対して「4分の1」に収まっているので、一条ルールの「3分の1まで」をクリアしています。

開放感を最大限に追求したい気持ちはわかりますが、この制約の範囲内で設計するのが後悔しないための鉄則です。

その2:吹き抜けは、縦横「2分の1まで」

吹き抜けで注意すべき一条ルールの2つ目は「吹き抜けの長さは、縦横それぞれ2分の1まで」。

上記の間取りは縦・横ともに全体が各8マスに対して、吹き抜けは各4マス。一条ルールの「2分の1以下」なので、この間取りで設計できる最大サイズの吹き抜けです。

ここで注意すべきポイントが1つ。オープンステアやボックス階段も吹き抜けに含めて計算するという点。

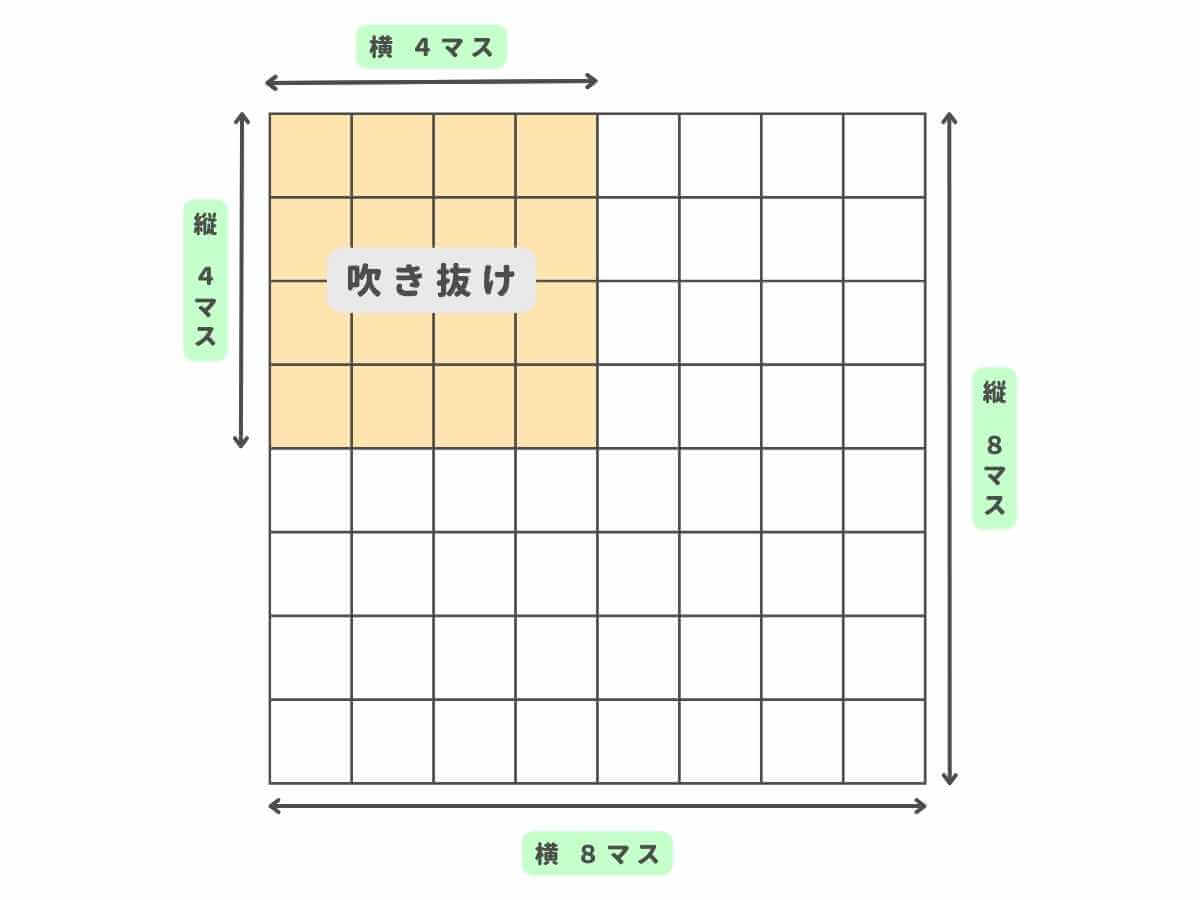

こちらは我が家の間取り。オープンステアを採用しており、吹き抜け内に「1列分のオープンステア」が含まれています。

オープンステアは吹き抜けの一部としてカウントされるため、上記の間取りは「横4マス × 縦4マスの吹き抜け」という計算。オープンステアで開放感を演出しつつ、一条ルールの範囲内に収める。この設計バランスが重要です。

最後に、一条ルールNGの間取りを1つチェックしておきましょう。

「一条ルールNG」の吹き抜けの間取り

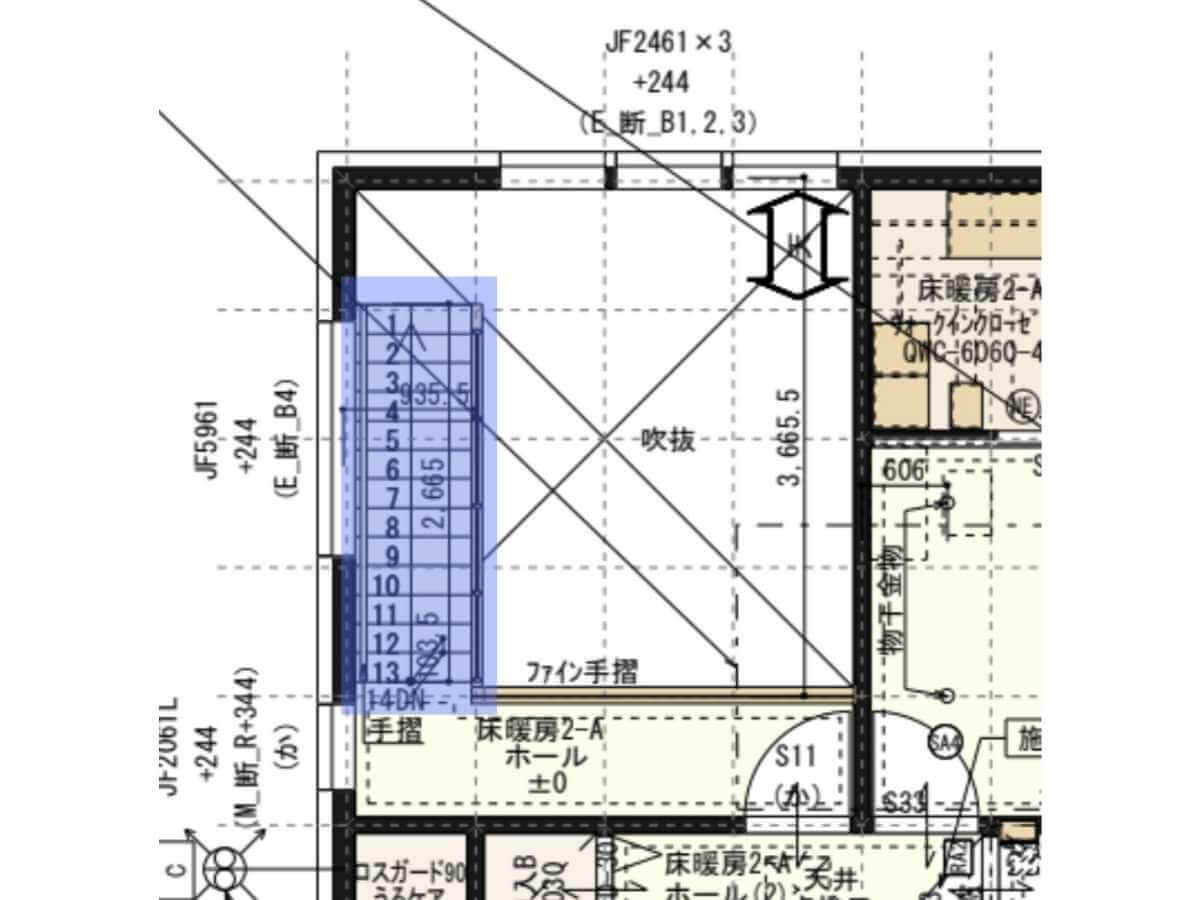

こちらは吹き抜けの「1辺の長さ」が一条ルールでNGとなる間取り。

住まい全体が横8マスであるにも関わらず、吹き抜けが横5マス・縦5マスを占めています。つまり「縦横2分の1まで」の一条ルールに反しているためNG。耐震性が確保できないと判断される設計です。

そのため「他社の住宅メーカーなら作れるサイズの吹き抜けも、一条工務店だと作れない…」というケースが多々あります。グランスマートやアイスマートを検討中の方は、この点は覚悟しておきましょう。

吹き抜けの開放感を重視したい方は、色んな住宅メーカーの間取り図面を比較してみるのがおすすめ。

一条工務店は気密性・断熱性が高く、全館床暖房のおかげで寒さを気にせず吹き抜けを楽しめる住宅メーカー。ハニカムシェードやファイン手摺との組み合わせで、快適かつオシャレな空間も作れます。

ですが、多くの人が想像する以上に一条ルールは厳しく、思い通りの間取りが作れないことが多々あるのも事実。後悔しないためにも、少なくとも5社は比較した上で判断しましょう。

>>> 住宅メーカーから専用プランを取り寄せ【無料です】まとめ:一条工務店の吹き抜けは「間取り設計」で決まる

本記事では、一条工務店の吹き抜けについて「3つの特徴・5つのメリット・7つの注意点・3つの活用法・2つの一条ルール」を解説しました。

改めて、吹き抜けのメリットと注意点を振り返ると下記の通りです。

- 天井高500cm超えの圧倒的な開放感

- 2階の窓から光が入り、日中は照明いらず

- Wi-Fi通信がサクサク繋がる

- ファイン手摺やオープンステアでオシャレな空間に

- 一条ルール「総2階」を活かして建築コストが安くなるケースも

- 耐震性が下がる(2倍耐震で対策可能)

- 春・夏は暑く、ハニカムシェードやシーリングファンでの温度管理が必要

- 高所のメンテナンス費が高額になる

- 音漏れしやすい(ドアの配置で対策可能)

- 匂いが家全体に広がりやすい(ドア + ロスガードで対策可能)

- 日当たりの良い2階の1部屋を失う

- 窓の掃除が大変になる

一条工務店の吹き抜けが人気な理由は、全館床暖房のおかげで冬の寒さを気にせず開放感を楽しめること。そして坪単価2分の1で作れるため、間取りの条件次第では建築コストまで安くなること。この2つのメリットが両立するのは、グランスマートやアイスマートならではの強みです。

一方で、音漏れ・匂い・掃除・メンテナンス費といったデメリットがあるのも事実。ですがこれらは、設計段階でドアの配置や照明の種類、窓の位置を工夫すれば、十分に対策できるものばかり。

つまり、吹き抜けで後悔するかしないかは「間取り設計の質」にかかっています。

「理想の吹き抜けを実現したいけど、間取りが上手くまとまらない…」という方は、 タウンライフ家づくり で複数の住宅メーカーに間取り設計を依頼してみてください。プロの設計士が、一条ルールの制約を踏まえた上で最適なプランを提案してくれます。

タウンライフ家づくりで届いた「間取り・見積書・建築模型」

手続き3分・完全無料で使えるサービスなので、家づくりの情報収集として活用しない手はありません。

>>> 住宅メーカーから専用プランを取り寄せ【無料です】

当ブログの管理人