我が家は一条工務店で注文住宅を建て、この家で暮らし始めて2年7ヶ月が経ちました。

そこで今回の記事では、我が家のグレイスキッチンの後悔ポイント7つをランキング形式で紹介します。

- 7位:グレイスカップボードのコンセントのカラーに失敗

- 6位:タレ壁の圧迫感が気になる

- 5位:自在棚の照明スイッチの位置が使いにくい

- 4位:樹脂シンクを採用すればよかった

- 3位:浄水器内臓のタッチレス水栓を採用すればよかった

- 2位:キッチンの勝手口と網戸はいらなかった

- 1位:回遊動線を作ればよかった

突然ですが、住宅業界では「家は3回建てて、初めて満足のいく家ができる」という格言が有名ですよね。

「これって本当なんだな…」ということを、日々の暮らしでしみじみと感じています。

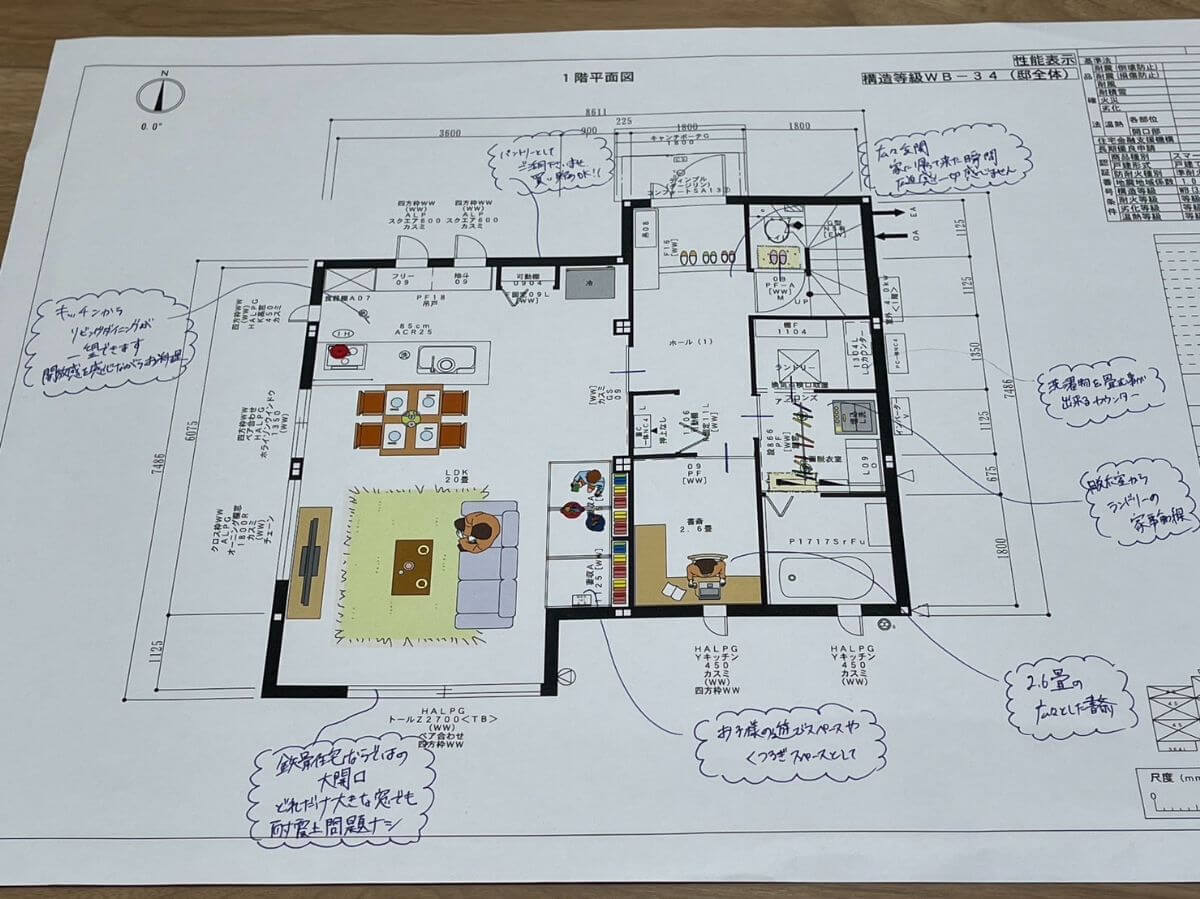

というのも、当時は「ほぼ全ての時間を家づくりに費やした」と言えるくらい、僕は考えに考え抜いて間取りを決めました。

打ち合わせ中は、妻との相談はもちろん、一条工務店の営業さんや設計士さんにも超相談しましたし、YouTubeやInstagramなどからの情報収集も徹底的に行いました。

その結果、当時は「ほぼ100点の間取りが完成した」と自負していたんですが、実際に住んでみると後悔ポイントがどんどん見つかります…。

その後悔の数、キッチンだけなんと7つ。

ひとことで「後悔」と言っても、色んな後悔があります。

例えば、当時と考え方が変わって採用したことを後悔していること、とあるオプションが採用できることを知らずに後悔していること、図面の確認不足で引き渡しまで気が付かずに後悔していること、といった感じです。

僕にとっては取り返しがつかない後悔ポイントでも、これから一条工務店で家を建てる方、なかでもキッチンの間取りでお悩みの方にとっては、そこそこ参考になる内容だと思います。

間取りでお悩みの方は タウンライフ家づくり を使ってみてください。

こちらは家づくりの条件を専用フォームに入力すると、その条件に最適な間取りプランを提案してもらえるサービスです。

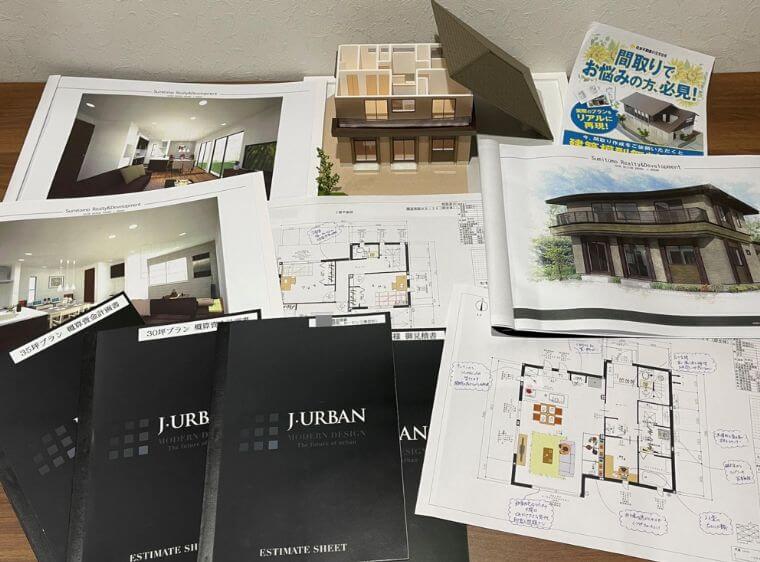

家づくりの情報種集で僕も使っていて、実際に取り寄せたプランは下記の通り。

タウンライフ家づくりで届いた「間取り・見積書・建築模型」

我が家は、リビングは20帖以上、3LDK以上、書斎が欲しい、ランドリールームも欲しい、といった条件で間取り設計を依頼。

すると、間取り図面はもちろん、見積書や照明計画、カラーパースといった色んな情報が住宅メーカー各社から届きました。

なかには建築模型まで作ってくれる住宅メーカーもあり、当時は間取り図面の見方もほとんど分かっていなかったので感謝しかありませんでした。

住宅展示場に行って1社ずつ順番に話を聞くのは大変です。時間も体力もかなり使います。

ですがタウンライフ家づくりはネット完結型のサービス。なので、家づくりの情報収集で消耗することはありません。

会社までの通勤途中や休憩時間にちゃちゃと済ませられるくらい、手続きは簡単。

なんといっても嬉しいのが、全てのサービスが無料で使えるということ。使ってみて「思っていたサービスと違った…」という場合も、損はしないので気になる方は使ってみてください。

>>> 住宅メーカーから専用プランを取り寄せ【無料です】当ブログの管理人

【一条工務店】グレイスキッチンの後悔ランキング「トップ7」

我が家は一条工務店で注文住宅を建て、キッチンにはグレイスキッチンを採用しました。

グレイスキッチンや間取り、採用した設備に、基本的には満足しています。

ですが結構な数の後悔ポイントがあるということも事実。ここからの本編では、下記の7つの後悔をランキング形式で紹介します。

7位:グレイスカップボードのコンセントカラーに失敗

グレイスキッチンの後悔ランキング第7位は、グレイスカップボードのコンセントのカラーに失敗したことです。

後悔している理由は、カップボードに追加したコンセントプレートを白色にしてしまったため、このコンセントがとにかく目立って、とにかくダサいからです。

何かの工事で業者に来てもらう機会があれば、このコンセントプレートをグラビオエッジと色が近いダークグレー色にしてもらいたいと思います。

我が家のカップボードは、グレイスカップボードのグレージュ色を採用。

グラビオエッジをカップボード中段に採用し、デザインはブロッコ、カラーはチャコール色。

コンセントは標準仕様のもので、カラーは白色。

打ち合わせ中に「カップボードにコンセントを追加しておくと便利かも…」と考えたところまでは良かったんですが、コンセントのデザインと色を指定できておらず、標準仕様のコンセントが採用されてしまいました…。

コンセント周りのグラビオエッジがチャコール色なので、白のコンセントがとにかく目立ちます。

しかもカップボードのど真ん中に設置してしまったことで、存在感がさらにアップしてしまいました。

今は家電でコンセントが隠れているので気になりませんが、カップボードに家電を置かなくなるとこのコンセントがとにかく目立ちます。

リビングやダイニングからキッチンを見た時に、カップボードのコンセントが最も存在感を放っていると言っても過言ではありません。

このコンセントが今はキッチン家電で隠れていることに加え、今からでもそれほどお金をかけずに変更できそうな内容なので、後悔ランキングは7位としました。

6位:タレ壁の圧迫感が気になる

グレイスキッチンの後悔ランキング第6位は、タレ壁の圧迫感が気になることです。

タレ壁とは、突出した壁のことで、なかには耐震性能を高めるための柱が入っています。

タレ壁の長さは、天井からおよそ18センチ。このタレ壁は2倍耐震で耐震等級5相当の家を建てるなら必須と判断されたものです。このタレ壁は耐震等級3で建てるなら不要でした。

一条工務店は標準仕様で耐震等級3の耐震性能を持つ家を建てられます。そして有料オプションの2倍耐震を採用すると、更に耐震性に優れた耐震等級5相当にグレードアップできます。

我が家は2倍耐震を採用。建坪32坪で、オプション費用は98,800円でした。

打ち合わせ中は「このタレ壁も見慣れたら気にならなくなるだろう」と考えていたんですが、当時よりも家づくりへの興味が増しているからか、今のほうがタレ壁の出っ張りが気になります。

では「耐震等級3と耐震等級5相当では、耐震性能にどれくらいの違いがあるのか」というと、下記の通りです。

- 耐震等級3

震度6〜7の1.5倍の地震でも倒壊しない家 - 耐震等級5

震度6〜7の2倍の地震でも倒壊しない家

ネットでよく見かけるこの説明、何となく分かるようで分かりませんよね。

一条工務店の営業担当からの説明がわかりやすかったので、下記で共有しておきます。

震度7の地震がきても耐震等級が3あれば家が倒壊することはまずありませんが、クロスや外壁が破損してしまう可能性があります。ですが耐震等級5相当で建てると家が倒壊しないことはもちろん、クロスや外壁が破損する心配すらありません。それくらい耐震性に優れた家が建てられます。

という説明です。

当時の僕はこの説明を聞いて、次のように考えました。

- 自分が生きているうちに大地震が起きることは間違いない

- クロスや外壁が破損すれば何十万円と高額な修理費がかかるから、いっそのこと2倍耐震のオプション費用にお金を使ったほうが良いのでは…

- 耐震性は耐震等級3で十分かもしれないけど、最近は何かと想定を超える災害が多いから耐震性能も高いに越したことがない!

- 今は見た目が気になるタレ壁も、住んでいたらそのうち気にならなくなるだろう…!

といった感じです。

その結果、我が家はタレ壁を受け入れ、2倍耐震で耐震等級5相当の家を建てることに決めました。

我が家が引き渡されて既に2年7ヶ月経ちますが、このタレ壁がいまだにめっちゃ気になります…。

なんなら引き渡し直後より今のほうがタレ壁の存在を気にしているくらいです。

このタレ壁を見ていると「オシャレな家を作るには天井のデザインって大事なんだな」と、最近は強く強く感じますね。

ですが今後、大地震が起きたら「2倍耐震で耐震等級5相当にグレードアップしておいて良かった!」と、今の考えが一転することもあるので、後悔ランキングとしては低めの6位としました。

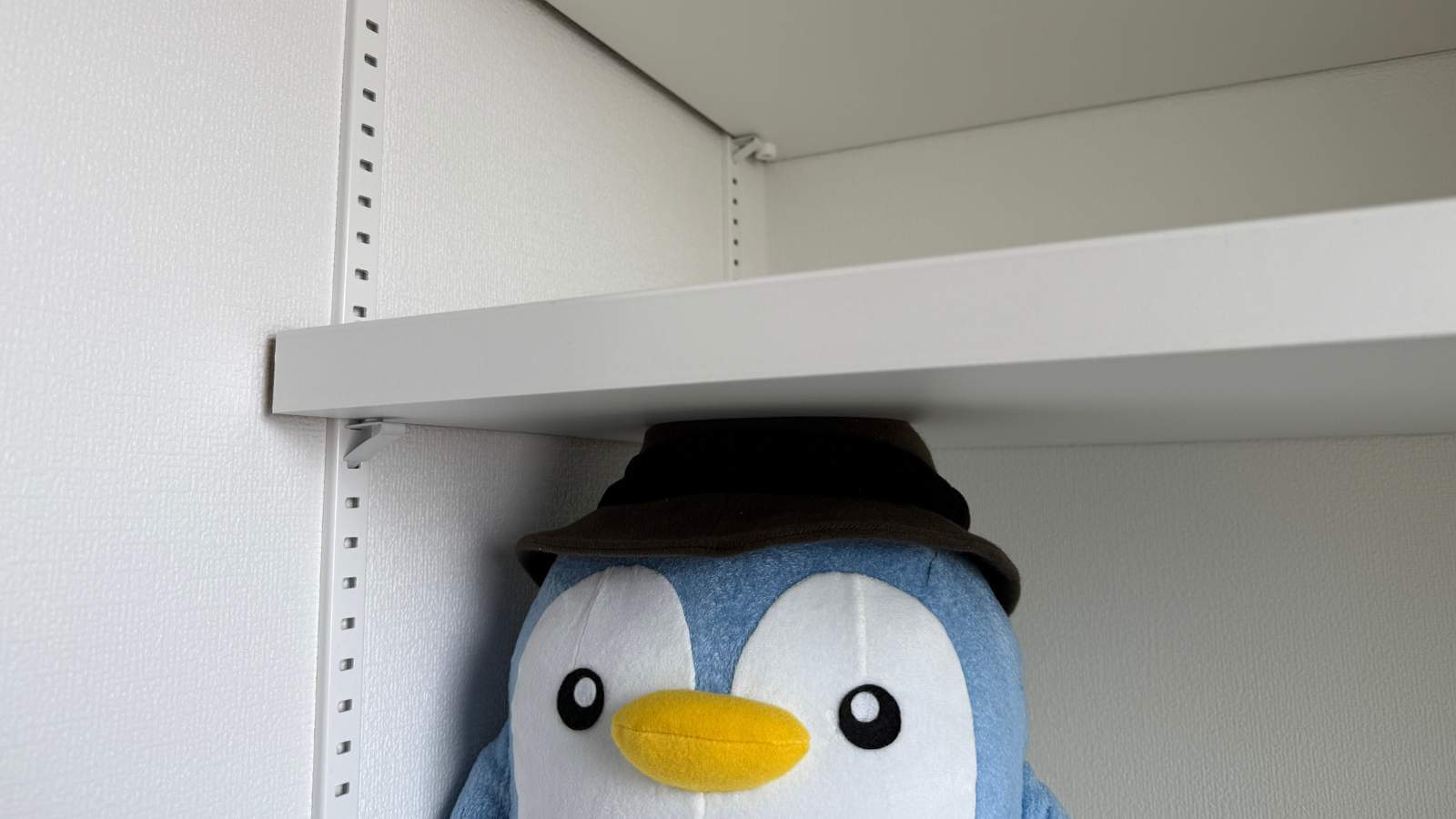

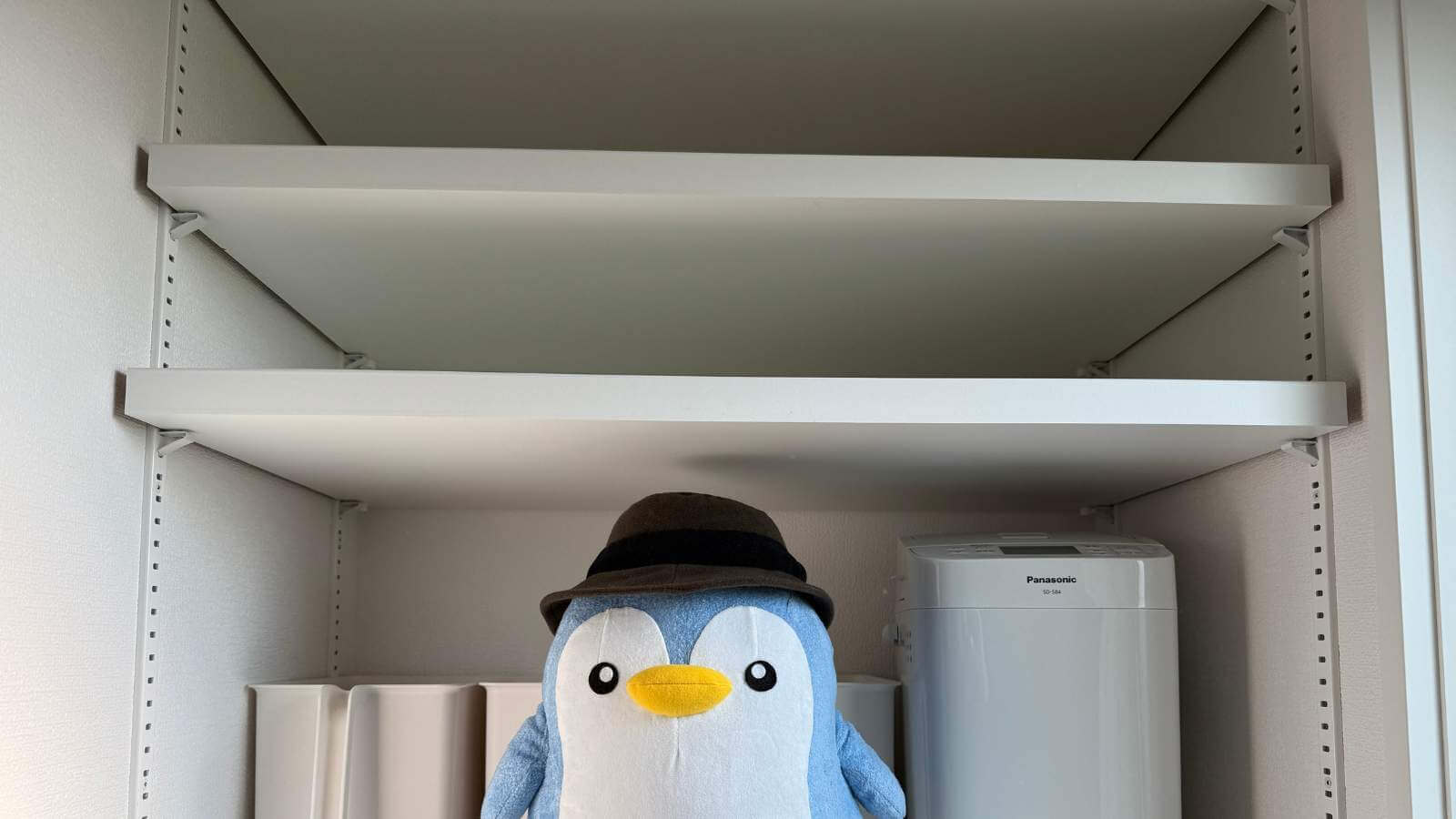

5位:自在棚の照明スイッチの位置が使いにくい

グレイスキッチンの後悔ランキング第5位は、自在棚の照明スイッチの位置が使いにくいことです。

自在棚とは、棚柱に差すツメの高さを変えるだけで、棚板を自由な高さに変えられる収納棚。

自在棚のオプション費用は約2万円。このコストパフォーマンスの高さから脱衣所やランドリールーム、パントリー、シューズクロークなど、いろんな場所に採用している人をよく見かけます。

我が家のキッチンに採用した自在棚は、AS1530。サイズは横幅90センチ、奥行45センチ。棚板の枚数は4枚にしました。

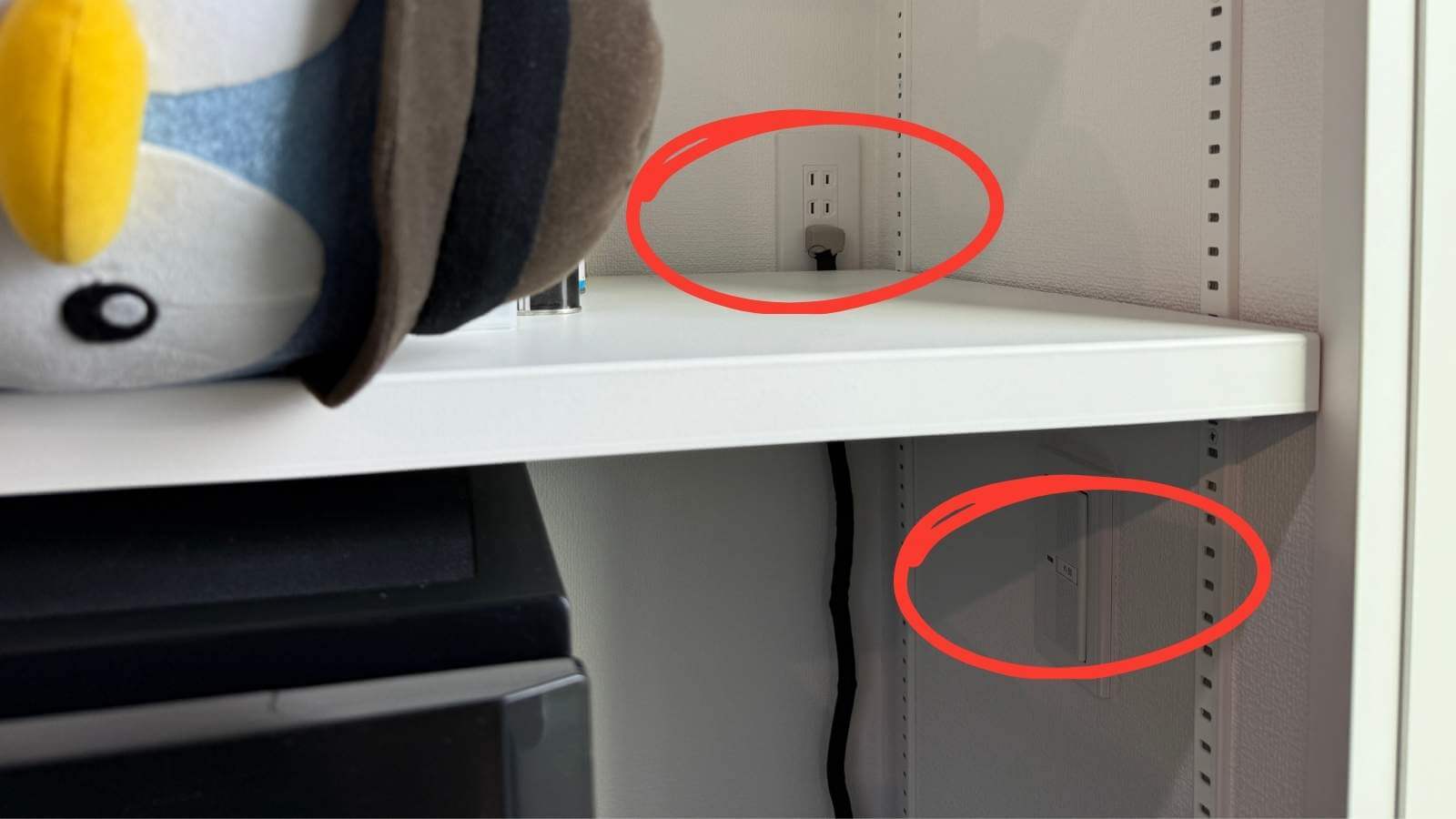

ここで問題なのは、自在棚の側面に照明スイッチとコンセントが高さ違いで設置されたこと。特に照明スイッチの位置に失敗しました。

照明スイッチに出っ張りがあり、コンセントと高さ違いで設置されたことで、棚板を設置できない範囲が結構広いです。その結果、自在棚の下段に置いている冷凍庫も、希望のサイズを購入できませんでした。

僕たちの希望としては、高さ112センチの冷凍庫「MFU12」を購入し、棚板を高さ115センチくらいの高さに設置したかったんですよね。これなら身長156センチの妻でも自在棚の中段を日常使いできそうです。

ですが実際はスイッチとコンセントの関係上、最下段の棚板は高さ130センチ。棚板がこの高さだと家電を置いても高すぎて使いにくいですし、中段から上段の棚板の間隔も狭くなってしまうのでこいちらも使い勝手が悪いです。

カップボードに置いているキッチン家電が多いこともあって「自在棚に炊飯器や電子レンジをを置けたら、キッチンがもう少しスッキリ仕上がったのにな…」と、たまに思いますね。

コンセントは、自在棚で家電を使う時に必須なので仕方がありませんが、問題は照明スイッチの位置。

では、どのように設置すれば良かったのかと言うと、下記の2つが選択肢に挙がってくると思います。

- スイッチとコンセントの高さを合わせる

- 照明スイッチを自在棚のうす壁に設置する

今からコンセントの場所を選べるなら、僕は②を選びます。

我が家は、自在棚の横にうす壁があります。うす壁というスイッチの設置に最適な場所があるにも関わらず、なぜか自在棚の側面にスイッチを取り付けてしまったんですよね。

勝手口などのスイッチの設置場所にお悩みの人は、うす壁への設置がおすすめです。以上の理由から我が家は照明スイッチの位置に後悔、グレイスキッチンの後悔ランキングとしては6位となります。

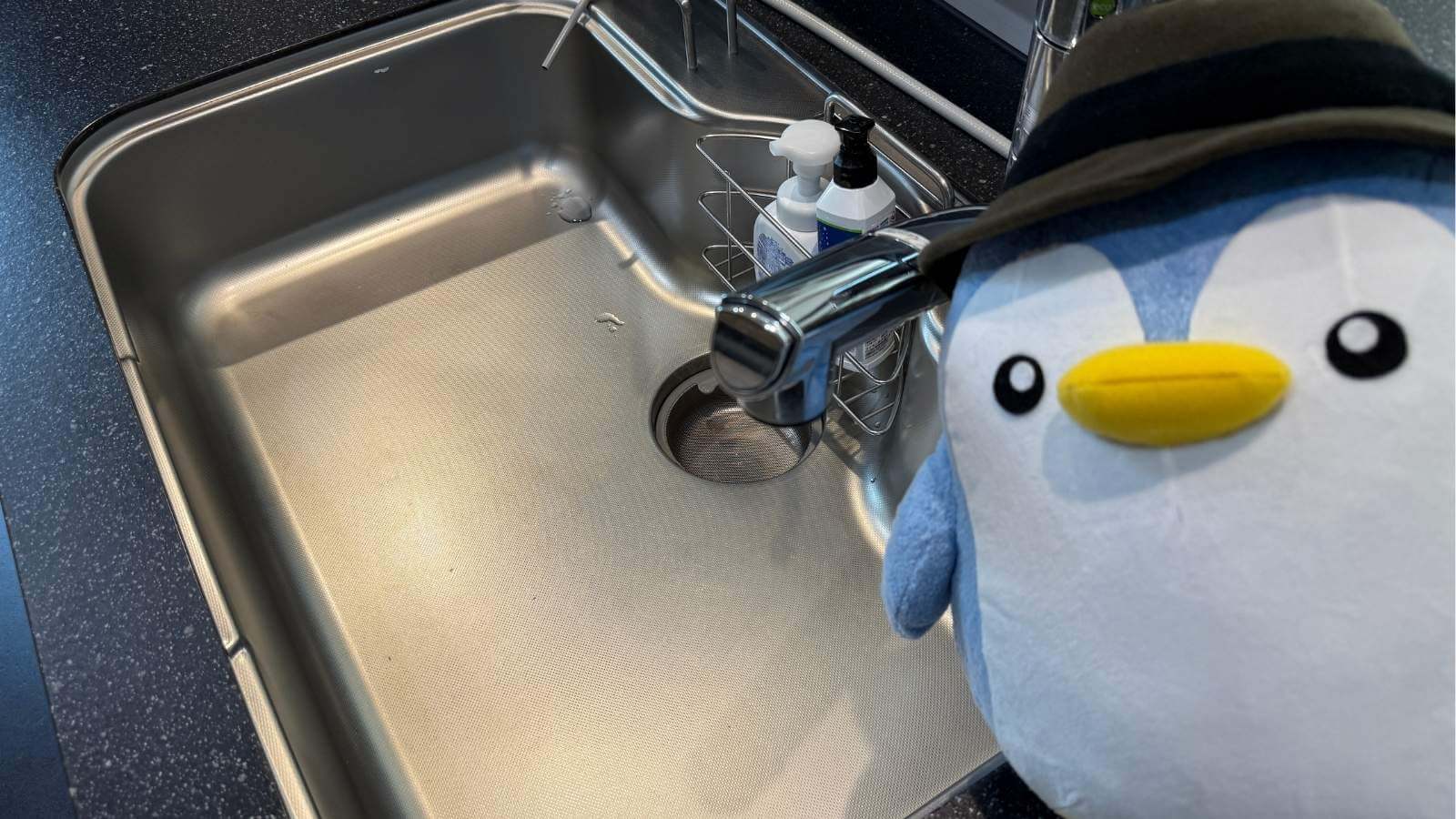

4位:樹脂シンクを採用すればよかった

グレイスキッチンの後悔ランキング第4位は、樹脂シンクを採用すればよかったです。

我が家はキッチンにステンレスシンクを採用。素材の耐久性を理由に採用したステンレスシンクですが、普段のお手入れを考えると樹脂シンクを選んでおけばよかったです。

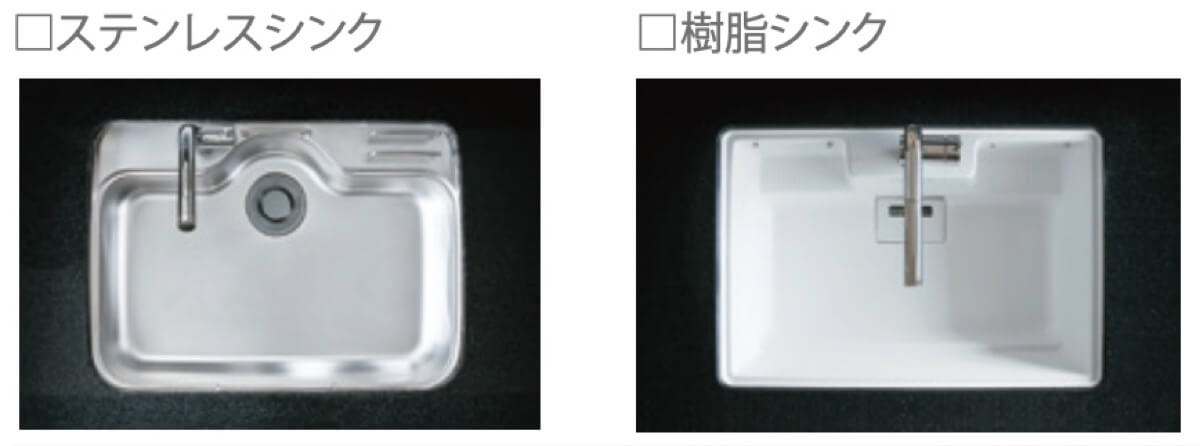

グレイスキッチンで選べるシンクは、ステンレスシンクと樹脂シンクの2種類。

打ち合わせ当時の僕の考えは「樹脂シンクは使うほど傷が付いて、その傷に汚れが入り込んで汚くなる」と思ったので、耐久性に優れたステンレスシンクを採用しました。

当時の樹脂シンクは、オフホワイトやライトグレーのように汚れが目立ちやすい明るい色しか選べなかったことも理由の1つですね。

耐久性で考えたらステンレスシンク一択ですが、「どちらが綺麗な状態を維持できるのか」を考えたとき、それは樹脂シンクだと思います。

なぜならステンレスシンクは凹凸が多いため、普段のお手入れがやりづらいからです。

逆に樹脂シンクは、凹凸が少ないデザイン。なので拭き掃除でシンクの汚れを隅々までしっかり拭き取れるため、普段のお手入れさえすれば綺麗な状態を維持しやすいと思います。

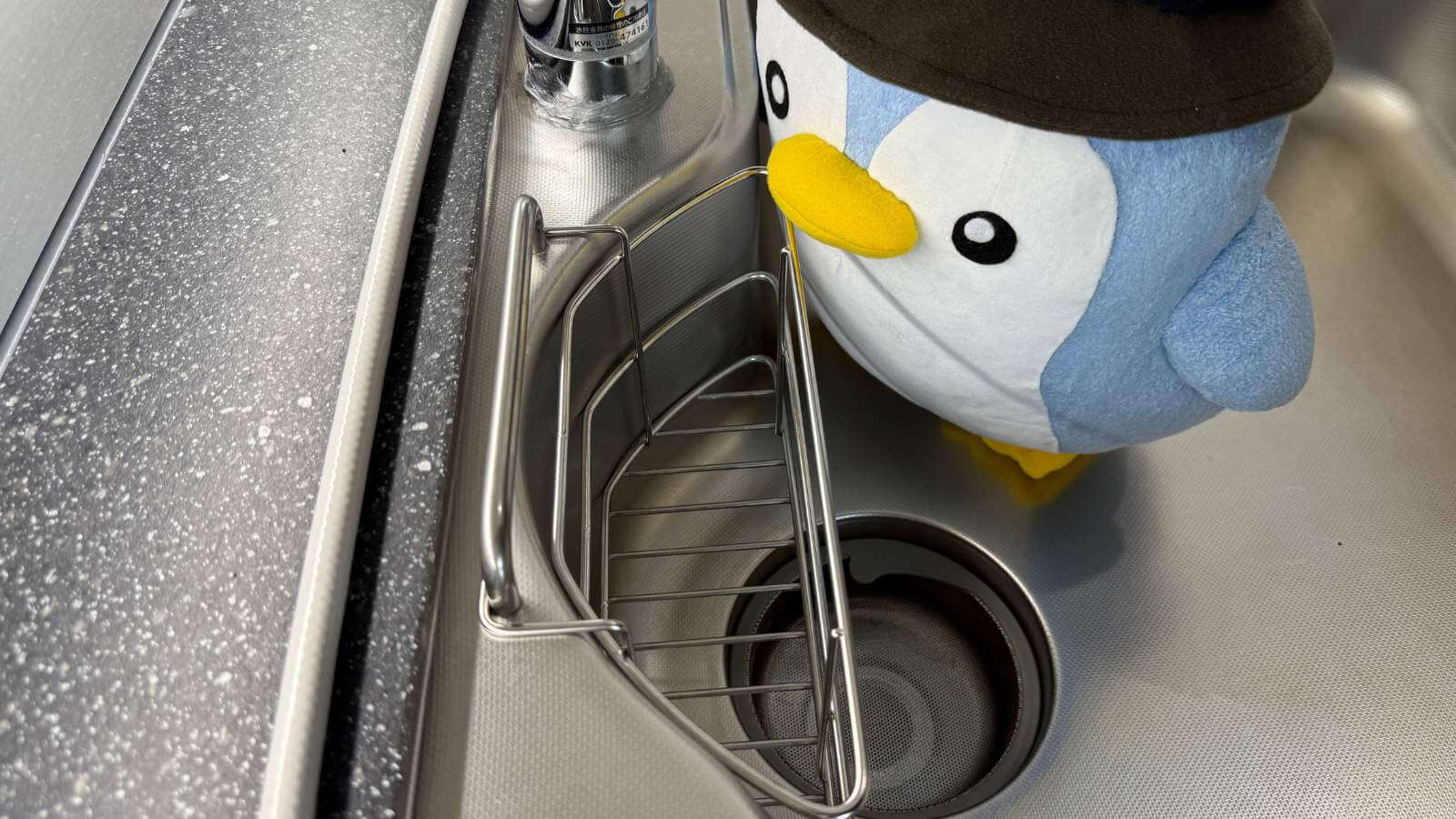

一条工務店のステンレスシンクでお手入れしにくいと感じる場所は、大きく4つあります。

1つ目は、まな板スタンド。シンク左の出っ張ったスタンドがまな板スタンド。

まな板スタンドと天板との隙間が掃除しにくいです。汚れもそこそこ溜まります。

というか、まな板スタンドってシンクに必要ですかね…。僕はまな板スタンドを1度も使ったことがありませんし、今後も使うことはないでしょう。

調理中にしか使わないまな板を常にシンク上に置いておくのは、見た目も衛生面もよくありません。例えば、キッチンで手を洗った時に水が飛び散ってまな板に付いて汚れる、なんてこともあります。

樹脂シンクだとこのあたりはフラットな形状。なのでお手入れもしやすいですし、洗剤ボトルを置けたりと、何かと便利そうです。

2つ目は、カゴを引っ掛ける出っ張り。こちらも天板までの距離が近いため、拭き掃除がやりにくいです。こちらも汚れがそこそこ溜まります。

3つ目は、水栓の裏側。水栓と天板との距離が近いので、同じく拭き掃除がやりにくいです。ここは汚れがめっちゃ溜まります。

最後は、シンクとキッチン天板の繋ぎ目。裏側の反り返りに水滴や汚れが付着します。毎日のふき取りが結構手間なんですよね。

繋ぎ目はコーキングされているため、水分をしっかりと拭き取っておかないと近い将来、ほぼ確実にカビると思います。

話をまとめると、ステンレスシンクは耐久性には優れているものの、お掃除のしやすさから綺麗な状態を維持しやすいシンクは樹脂シンクだと思います。

樹脂シンクは無料で採用できた設備であることと、今からは簡単に変更できない場所ということもあって、グレイスキッチンの後悔ランキング4位となりました。

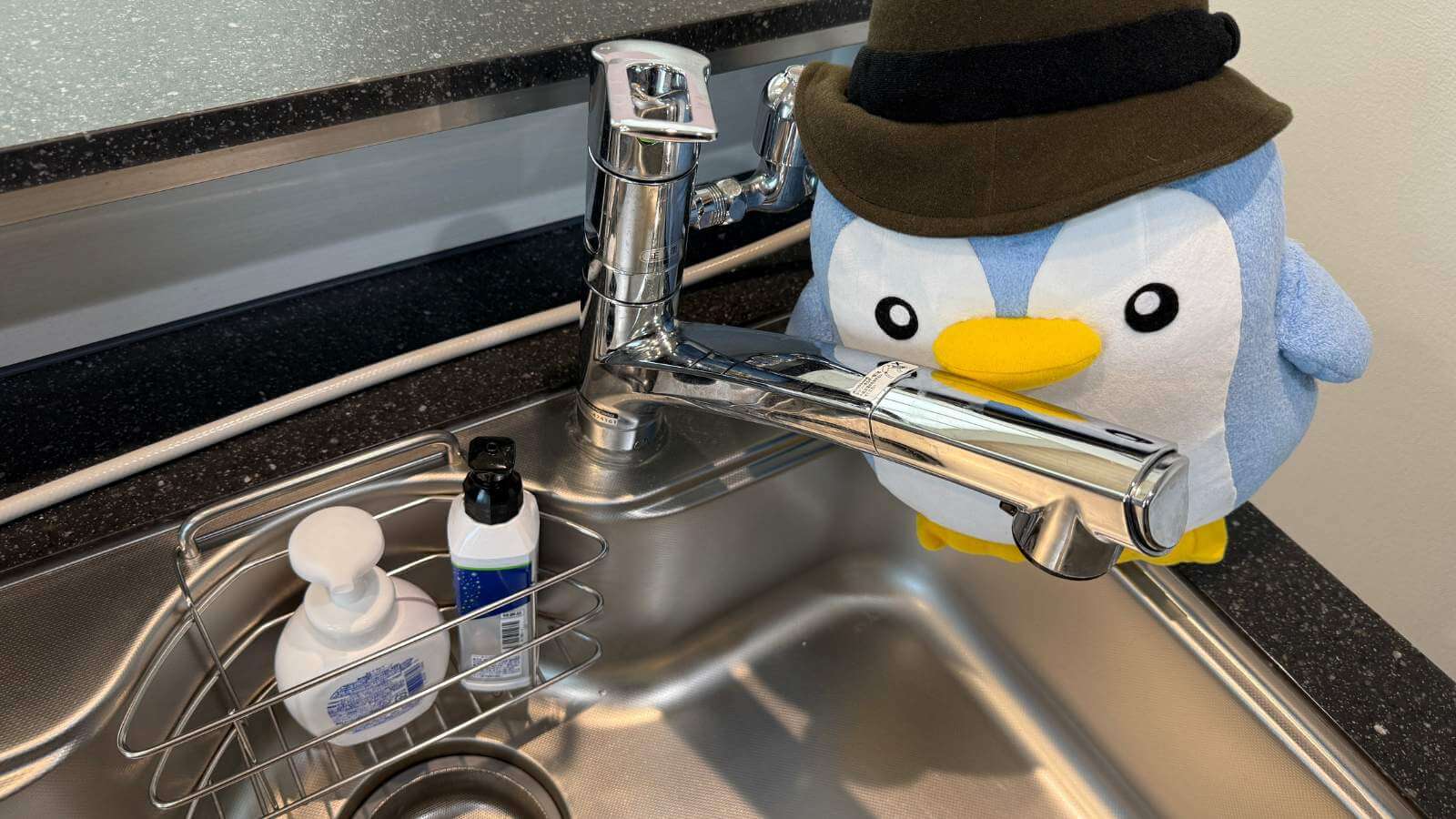

3位:浄水器内臓のタッチレス水栓を採用すればよかった

グレイスキッチンの後悔ランキング第3位は、浄水器内臓のタッチレス水栓を採用すればよかったです。

後悔している理由は、打ち合わせ中にオプションの存在を知らず、検討すらできなかったからです。

というのも、一条工務店のお客様検討シート(オプション一覧表)に載っていたのは、タッチレス水栓のみか、レバー水栓に取り付けるタイプの浄水器のみ。浄水器を内蔵したタッチレス水栓は載っていませんでした。

ですが実際は設定外工事として施工できる設備で、簡単にいうと隠れオプションみたいな感じです。ネット調べによると、2020-2021年ごろのオプション価格は8万円。

タッチレス水栓に浄水機能が付いて8万円。この仕様でこの価格なら存在を知っていればおそらく採用していたと思うので、知らなかったこと、もっと調べなかったことに後悔です。

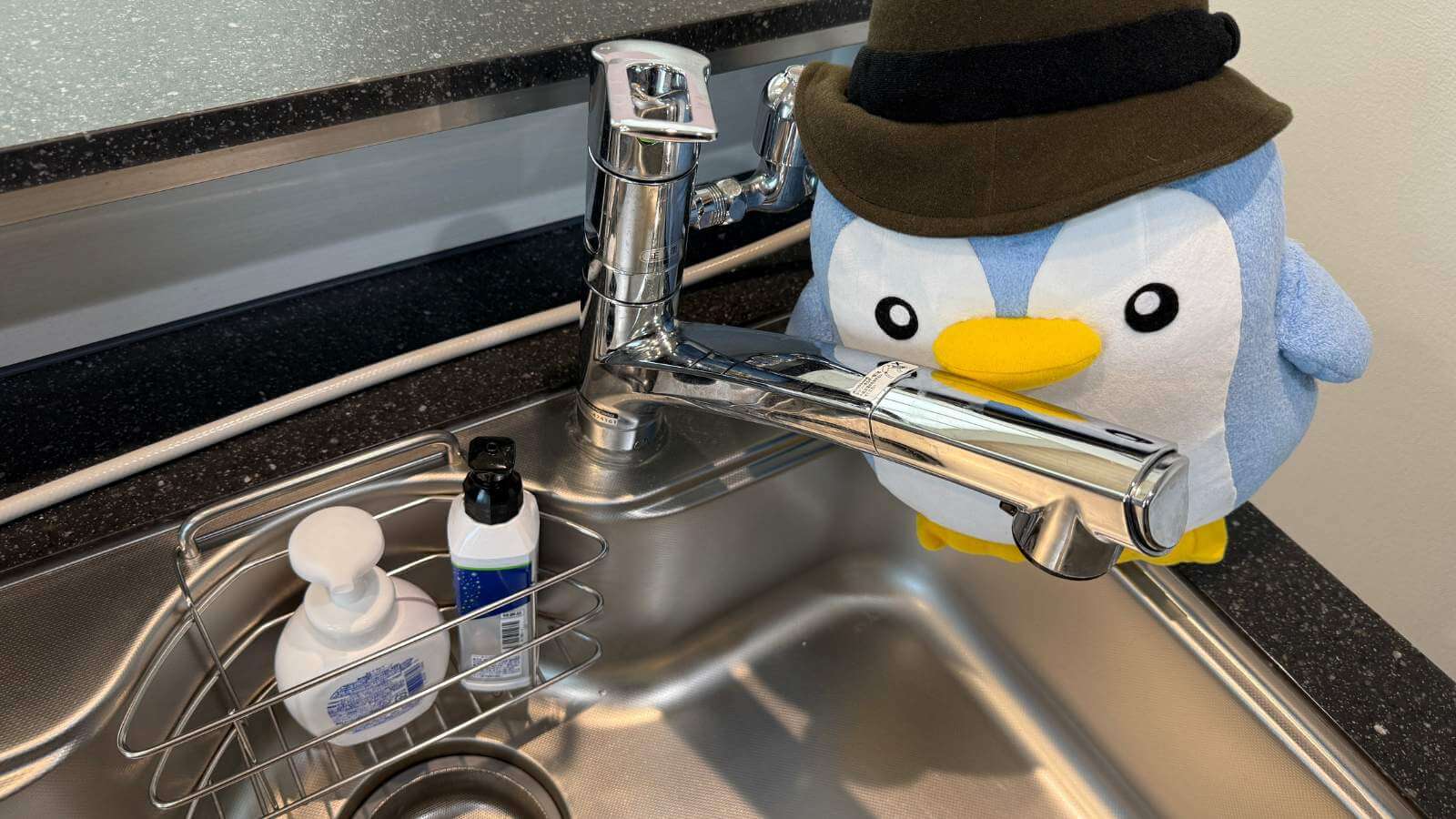

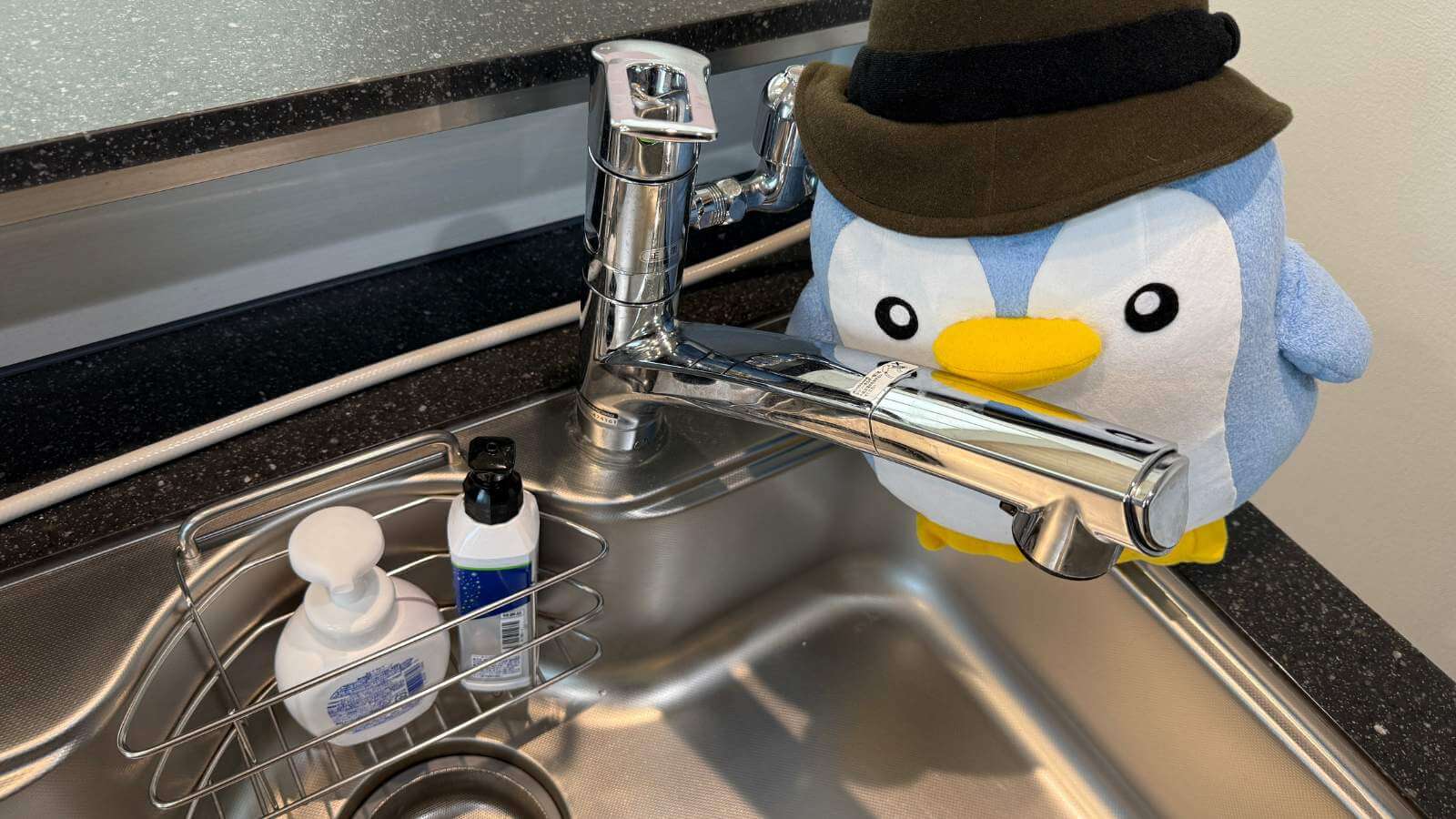

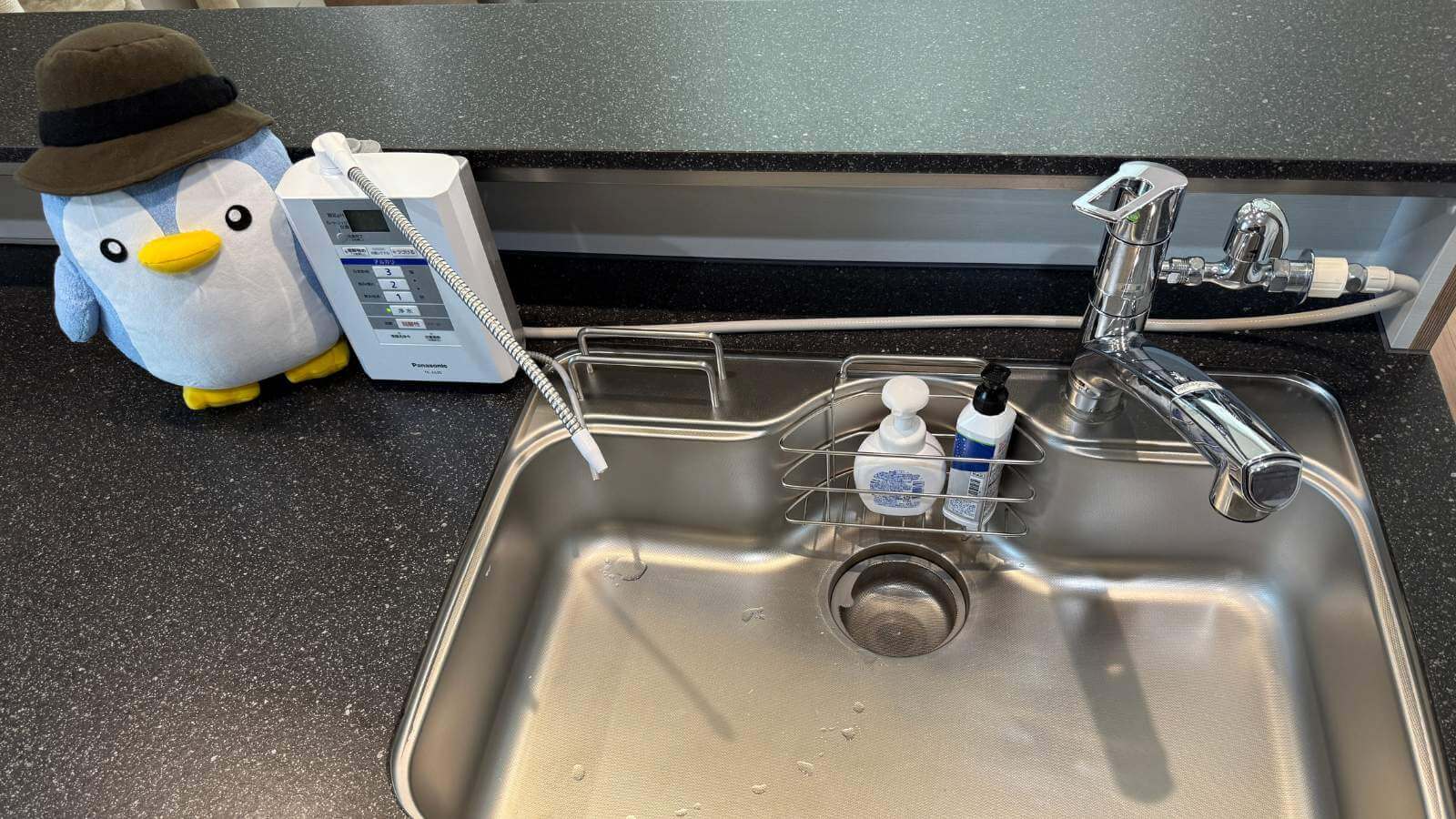

そんな我が家は、標準仕様で選べるシャワー引出し式シングルレバー混合水栓を採用。水栓を分岐して賃貸時代に購入したパナソニックの置き型の浄水器を今も使っています。

採用した理由は、納得のいく水栓が見つからなかったからです。なので導入と運用の両方で最も安く抑えられる水栓と浄水器を選びました。いわば、消去法ですね。

この浄水器は昔から使い続けているものの、自分の考え方が「コスパ重視→見た目、使い勝手重視」に変わってきたこともあって、最近は特に不満が増えてきました。

というのも、この浄水器は浄水カートリッジのコストパフォーマンスが最強なんですが、見た目や使い勝手が微妙なんですよね。

浄水性能を表す除去対象物質は19種類と超優秀。なのに、カートリッジの交換頻度は年1回のみでOK、しかもカートリッジの購入価格は6,000円と安いので、コスパ最強です。

ですが見た目や使い勝手は微妙。まず、浄水器の本体サイズが大きくて、吐水ノズルがシンクに出っ張っているので、スタイリッシュさのかけらもない上に調理スペースも圧迫されています。

お手入れもラクしたいのに、この浄水器はメンテナンス箇所が多いです。浄水器本体とノズル、コード、給水ホース、排水ホースと、合計で5箇所ものお手入れが必要です。

しかも電源式。キッチンを横切る電源コードは邪魔ですし、グレイスキッチンに1つしかない貴重なコンセントを365日・24時間占領していることは特に嫌です。

浄水カートリッジのコスパを重視する過去の僕みたいな人には超おすすめですが、見た目や使い勝手を重視したい今の僕からするとなんか微妙です。

ちなみに、少し前に浄水器のおすすめの運用方法を見つけて、それは単水栓に蛇口直結型浄水器を取り付ける方法です。

単水栓とはキッチン水栓とは別に作る水栓で、オプション費用は1万円ほど。その単水栓にパナソニックの蛇口直結型の浄水器を取り付けます。蛇口直結型浄水器は1万円くらいで買えるので、初期コストは合計2万円ほど。

浄水カートリッジの性能は除去対象物質が19種類と超優秀ですし、カートリッジの交換頻度は年1年と長持ち、購入費用は5000円前後と安いので安心。

仮に、壊れたり汚れて新しい浄水器に買い替えたくなっても、自分で簡単に取り替えできるのも後付けタイプの魅力です。

浄水器のサイズが少し大きいですが、個人的には許容範囲です。単水栓を設置して浄水器を取り付けるので、キッチン水栓と浄水器が同時に使えるのも嬉しいポイントですよね。

話をまとめると、我が家のキッチン水栓は不満が多いです。この家で暮らして2年7ヶ月しか経ちませんが、キッチン水栓のリフォームを既に何度か検討しているくらいです。

2位:勝手口と網戸がいらなかった

グレイスキッチンの後悔ランキング第2位は、勝手口と網戸がいらなかったことです。

いらないと感じる理由は、僕も妻も勝手口を全く使わないからです。

にも関らず、勝手口をなぜ採用したのかというと「キッチンには勝手口があるもの」と僕が完全に思い込んでいたからです。

というのも、僕の実家には勝手口があり、勝手口がオカンの主な生活動線でした。

買い物してきた荷物も勝手口から家に入れる、庭へ出る時も勝手口から出る、ゴミ捨てに行く時も勝手口から出る、玄関以上に勝手口を使うオカンの姿を20年近く見てきたので、勝手口の必要性を考えることもなく採用しました。

ですが実際は、勝手口から出入りすることがなければ、換気で開けることもありません。勝手口は全く必要ありませんでした。

勝手口にはオプションで網戸を付けましたが、入居して2年7ヶ月まだ1度も使っていません。

勝手口の網戸のオプション費用は15,000円。使っていない理由は、勝手口を開けないことに加え、網戸のデザインが究極に使いにくいからです。

勝手口には、巻き取り式の網戸が窓の内側に設置。巻き取り式の網戸は、網戸をしまう時に網戸に付着した虫も一緒に巻き取ってしまいそうです。

しかも網戸が窓の内側に取り付けられていることで、室内に虫を持ち込んでしまう可能性も高そうです。

例えば、網戸に付着した虫を取り除いている間に虫が室内に入ってしまうなんてこと、夜は特に多そうです。これは勝手口に限らず、外開きの窓も一緒なので注意してください。

これらの理由から、我が家は勝手口と網戸をほとんど使っていません。不要な窓や扉は断熱性や気密性が下がる原因ですし、防犯面でもよくありません。

勝手口と網戸は、利用用途がほぼゼロなのでグレイスキッチンの後悔ランキング2位としました。

1位:回遊動線を作ればよかった

グレイスキッチンの後悔ランキング第1位は、回遊動線を作ればよかったです。

回遊動線を作らずに後悔している理由は、2つあります。

- 回遊動線じゃないと家事動線が悪い

- リビングを少し小さくすれば回遊動線が作れた

我が家はキッチンの裏側が洗面所。キッチンの冷蔵庫裏の壁を無くすと、洗面所に繋がる通路が作れます。回遊動線を採用していれば、キッチンから1歩で脱衣所に行けました。

洗面所にはランドリールームとお風呂が隣接しているので、回遊動線の間取りだったら家事がかなりラクになっていたはずです。

ですが実際は、回遊動線を採用しませんでした。そのためキッチンから洗面所に行くには「ダイニング→リビング→玄関ホール」を通って行かなければなりません。

「水回りは近いと家事がやりやすい」と言われているにも関らず、我が家のキッチンと洗面所・お風呂は最も遠い位置関係にあります…。小さい家とはいえ、移動距離がそこそこあるので忙しい日は動線の悪さを感じますね。

回遊動線を不採用にした理由は、通路を作ればその分だけリビングが狭くなるからです。

当たり前ですが今の冷蔵庫置き場を通路にするということは、別の場所に冷蔵庫置き場を作らなければなりません。つまり、それだけリビングが狭くなります。

当時、リビングを今の22帖よりも狭くすることは嫌でした。なぜなら当時の僕は、かたくなにリビングの広さにこだわっていたからです。25帖以上ある大きなリビングに謎に憧れていました。

かといって、更に建坪を大きくする余裕もありません。というのも、一条工務店で注文住宅を建てると決めた時点で、僕は予算を大幅にオーバーしている状況だったからです。

つまり、大きなリビングへのこだわりと予算の都合から生活動線を妥協することになり、今の間取りが完成しました。

この家で実際に2年7ヶ月暮らして思うのは、「リビングはもう少し小さく設計しても良かったな」ということ。

というのも、最近はミニマリスト的な思考が強くなってきたこともあり、物が少なくなってきたからです。ミニマリストガチ勢からは笑われる程度のミニマリストですが…。

打ち合わせ中と生活スタイルが変わり、物が減り、リビングの広さが必要無くなった、だからリビングが22帖も必要なくなった、といった感じですね。

以上の理由から回遊動線を採用して、生活動線に優れた間取りを作ればよかったです。

本記事のまとめ

以上が、我が家のグレイスキッチンの後悔ランキングでした。最後に記事の内容をまとめます。

グレイスキッチンの後悔ランキング7位は、グレイスカップボードのコンセントのカラーに失敗したことです。

グラビオエッジがグレーなのに、コンセントカバーはホワイト。しかもカップボードのど真ん中に設置してしまったことで、キッチンで最も存在感があります。

コンセントカバーもグラビオエッジと同じグレーにして、端によせて設置すればよかったです。

後悔ランキング6位は、キッチン天井のタレ壁の圧迫感が気になること。

我が家は2倍耐震を採用し、耐震性能を耐震等級5相当にグレードアップ。

耐震等級5相当をクリアするために必須と判断されたタレ壁ですが、見た目がいまだに気になります。

後悔ランキング5位は、自在棚の照明スイッチの位置が使いにくいこと。

自在棚の側面に照明スイッチとコンセントが高さ違いで設置されたため、棚板を希望の高さに設置できませんでした。

その結果、自在棚に置く冷凍庫も希望のサイズを購入できず、棚板も高く設置せざるを得ない状況に。

その結果、最下段の棚板は高さ130センチに。身長156センチの妻としては中段よりも上の棚板の使い勝手がかなり悪いようですね。

後悔ランキング4位は、樹脂シンクを採用すればよかったこと。

素材の耐久性を理由にステンレスシンクを採用しましたが、凹凸が多くてお手入れがかなりやりにくいです。

逆に樹脂シンクは凹凸がほとんどなくて、普段の拭き掃除がかなりやりやすそうです。

キッチンを使った後、シンクを洗剤で洗って拭きあげをする我が家としては、お手入れのしやすい樹脂シンクを採用すればよかったです。

後悔ランキング3位は、浄水器内臓のタッチレス水栓を採用すればよかったこと。

これは知らなかった後悔。グレイスキッチンに採用できる水栓をもっと調べておけばよかったです。

水栓は簡単に壊れるものではなく、利用頻度も高い場所なので、早くもリフォームを検討していたりします。

後悔ランキング2位は、キッチンの勝手口と網戸はいらなかったこと。

我が家の生活スタイルでは両方とも不要でした。

自分の固定概念や思い込みにとらわれず、自分たちの生活スタイルをもとに間取りや設備を柔軟に決めなければ後悔につながる、と強く学びました。

なにかの奇跡が起きて、家をもう1回建てられることがあればこの経験を活かしたいと思います。

後悔ランキング1位は、リビングの広さを優先するよりも回遊動線を作ればよかったこと。

リビングの広さよりも生活動線を重視すればよかったです。

最近はミニマリスト的な思考になって物が減ってきたこともあり、なおさら「リビングはもう少し小さくしてもよかったな」と後悔しています。